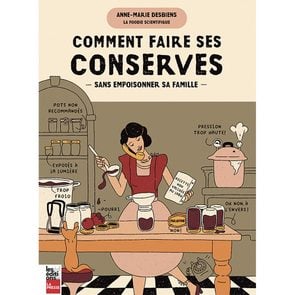

Colorées et savoureuses, ses recettes sont en plus faciles à préparer. En effet, tout le secret de son succès réside dans la simplicité: son premier livre est conçu autour de cette idée de simplifier la vie de ses lecteurs. Le livre tout indiqué pour un premier départ en appartement ou pour les gens pressés qui souhaitent bien manger. On y trouve des recettes à base d’ingrédients accessibles et faciles à trouver, pour l’apéro entre ami ou pour un weekend festif.

Pain aux bananes, beurre de noix et chocolat, salade de vermicelles au poulet grillé, aux légumes et à la menthe, lasagne à la courge, aux noisettes et à la sauge, gâteau aux pistaches, mascarpone et miel, chausson géant aux bleuets sont au nombre des recettes à découvrir dans ce livre. Le tout, illustrées de magnifiques images de la photographe Sylvie Li.

À la façon de Laura, éditions Cardinal, 42,95$

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

En tant que rédactrice en chef, mon attachement à Sélection, fondé en 1947 et qui venait de fêter ses 75 ans, demeure particulier. Lorsque j’étais jeune, je n’aurais jamais imaginé de travailler un jour pour cette prestigieuse entreprise qui avait, à l’époque, pignon sur le boulevard René-Lévesque à Montréal avec son logo reconnaissable entre tous. Et encore moins de chapeauter son dernier numéro.

Les changements dans les habitudes de lecture – qui sont à la source de notre situation aujourd’hui – se sont amorcés il y a longtemps et ont évolué de manière progressive, mais incontestable. Des signes précurseurs indiquaient que les choses changeaient, cependant, j’ai toujours maintenu ma confiance dans l’importance de mon travail.

J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de collègues exceptionnellement chaleureux et dévoués, et dire adieu à ces personnes est aussi difficile que mettre un point final à l’histoire de ce magazine. Les époques changent, mais nous, changeons-nous réellement? La passion pour de belles histoires et de bons articles perdurera. Le magazine Sélection du Reader’s Digest demeure une institution ancrée dans le paysage culturel québécois, et je ressens une profonde fierté d’avoir fait partie de ce voyage avec lui.

Un après-midi d’août 2018, la professeure d’immunologie Carola Vinuesa se trouvait dans son bureau de l’école de recherche médicale John Curtain à Canberra, en Australie, quand elle a reçu un appel qui allait changer sa vie (et en sauver une autre) en la plongeant dans l’univers fascinant et complexe de la génétique.

David Wallace – ancien étudiant à John Curtain à qui elle n’avait pas parlé depuis des années – l’appelait pour lui présenter une situation à la fois choquante et intrigante. Une Australienne du nom de Kathleen Folbigg avait été condamnée à une longue peine d’emprisonnement pour les meurtres de ses quatre enfants, tous en bas âge, commis sur une période de 10 ans. Si beaucoup disaient abhorrer les gestes posés par Kathleen Folbigg, d’autres doutaient de sa culpabilité.

En raison du manque de preuves utilisées pour condamner la femme, David Wallace se demandait si les recherches de la professeure ne pourraient pas faire la lumière sur la cause exacte de la mort des enfants.

Au cours des cinq années suivantes, Carola Vinuesa et une équipe internationale de scientifiques travailleront à répondre à cette question. Leurs conclusions vont bouleverser le système judiciaire australien, soulever des interrogations au sujet du traitement réservé aux mères accusées d’avoir assassiné leurs enfants et mettre en lumière le mauvais usage des preuves scientifiques.

L’histoire de Kathleen Folbigg

Kathleen Folbigg voit le jour à Balmain, une banlieue de Sydney, en Australie, le 14 juin 1967. Dès sa plus tendre enfance, Kathleen Megan Britton connaît une existence marquée par les tragédies, l’instabilité et la folie. En décembre 1968, son père, Thomas Britton, poignarde sa mère à mort au cours d’une querelle, puis passe 15 ans derrière les barreaux avant d’être déporté vers son Angleterre natale. La jeune Kathleen se retrouve chez la sœur de sa mère à l’ouest de Sydney.

Tout espoir de vivre une enfance heureuse est anéanti. Sa tante, connue dans les dossiers de la cour comme «Mme Platt», se plaint au printemps 1970 aux services de protection de l’enfance que la fillette est agressive, impolie, malpropre et préoccupée par la masturbation – et que les efforts requis pour prendre soin de sa nièce mettent son mariage en péril. Elle dit ne plus vouloir d’elle. Kathleen n’a même pas trois ans.

Des médecins déterminent que l’enfant a probablement été abusée par son père. On découvre également chez elle un QI inhabituellement bas, en grande partie imputable à sa nature agitée et renfermée. En septembre 1970, on la place en famille d’accueil chez Deirdre et Neville Marlborough, qui habitent Newcastle, à 120 km au nord de Sydney.

Au départ, Kathleen s’attache à sa nouvelle famille et fonctionne bien à l’école, mais l’héritage de son début de vie catastrophique finira par prendre le dessus: prise en flagrant délit de vol à l’étalage, elle abandonne l’école très jeune et entretient une relation conflictuelle avec Deirdre. À 17 ans, elle quitte la maison et emménage chez la famille d’une amie.

Un an plus tard, dans une boîte de nuit de Newcastle, elle rencontre Craig Folbigg, un conducteur de chariot élévateur de 23 ans. Grand, les cheveux bruns et le sourire facile, à la fois charmant et bavard, Craig semble être le sauveur de Kathleen. Ensemble, ils pourraient fonder la famille dont elle a toujours voulu. Ils se marient en 1987 – elle n’a alors que 20 ans – et louent un appartement à Georgetown en banlieue de Newcastle. Kathleen se trouve un emploi de serveuse dans un restaurant indien.

Issu d’une fratrie de huit frères et sœurs, Craig désire une grosse famille, et le couple attend bientôt un enfant. Enchantée, Kathleen surprotège l’enfant à naître: Craig n’a plus le droit de fumer à l’intérieur et elle-même s’alimente mieux. À la naissance de Caleb en février 1989, la jeune femme se dit comblée; après toutes ces années de bouleversements, elle a un mari, une maison et un bébé.

Le 20 février 1989, le malheur frappe lorsque Kathleen trouve Caleb, âgé de 19 jours seulement, mort dans son berceau. Une autopsie conclura au syndrome de la mort subite du nourrisson comme cause du décès.

Bien que dévastée, Kathleen ne se décourage pas et retombe bientôt enceinte. Lorsque Patrick naît en juin 1990, il subit une batterie de tests, dont un de sommeil. Les résultats s’avèrent normaux, mais Kathleen craint encore pour la vie de son fils.

Et elle avait raison de s’inquiéter: le 18 octobre, Patrick, alors âgé de 4 mois, présente un problème soudain, généralement associé à un manque d’oxygène, qui met sa vie en danger. L’événement laisse des séquelles – lésions cérébrales, déficience visuelle et convulsions – pour lesquelles Patrick sera hospitalisé à maintes reprises.

Prendre soin de son bébé handicapé devient l’unique préoccupation de Kathleen. Elle pense à lui constamment ou l’a toujours dans les bras. En février 1991, il meurt aussi. La cause du décès? Une asphyxie causée par l’obstruction des voies respiratoires en lien avec ses crises convulsives.

Se sentant responsable de la mort de ses deux enfants, Kathleen sombre dans une profonde dépression. Elle décide que Craig et elle ont besoin de changer de vie s’ils veulent conjurer le mauvais sort qui s’abat sur leur famille. Ils vendent leur maison et déménagent à Thornton, au nord de Newcastle. Craig devient vendeur de voitures alors que Kathleen se trouve du travail chez un détaillant de produits pour bébés, un emploi qui répond à son désir déchirant d’avoir une famille.

Sarah naît le 14 octobre 1992. Elle subit également de nombreux tests, lesquels ne révèlent rien d’anormal. Sarah semble se développer normalement, mais Kathleen devient obsédée par la possibilité de la perdre, ce qui met de la pression sur le couple.

Un soir, Craig voit Kathleen «grogner» après Sarah, qui a maintenant 10 mois, alors qu’elle tente de l’endormir. Elle lui remet l’enfant en lui disant de s’en occuper. Le lendemain, le 30 août 1993, Sarah meurt. L’autopsie conclura au syndrome de la mort subite du nourrisson comme cause du décès.

Qu’est-ce qui peut bien expliquer cette terrible malchance? À la suite de la mort de Sarah, Craig s’enfonce dans une profonde dépression. Dans l’espoir de voir la chance tourner, ils s’achètent une maison à Cardiff, à l’extrémité ouest de Newcastle, près de la famille de Craig.

Le couple, qui commence à craquer sous la pression, se sépare à plusieurs reprises, mais il se ressoude chaque fois – soit en raison d’un véritable amour mutuel ou du lien créé par les drames répétés. Ils déménagent encore, cette fois à proximité de Hunter Valley, et décident d’avoir un autre enfant.

La naissance de Laura

Laura naît le 7 août 1997, près de quatre ans après la mort de Sarah. Bien que ce soit aussi un bébé en santé, elle fait l’objet d’examens plus approfondis, dont une batterie de tests sanguins, métaboliques et biochimiques. Pendant 12 mois, son suivi cardiorespiratoire n’indique aucun problème avec ses fonctions cardiaque et respiratoire. Comme le premier anniversaire de Laura approche, Kathleen organise une grande fête. Elle a finalement un bébé en bonne santé, et son anxiété diminue. La vie qu’elle avait désirée prend enfin forme après trois faux départs déchirants.

Le couple bat cependant encore de l’aile. Kathleen se montre une mère dévouée, mais Craig s’inquiète de ses éclats de colère. Un soir, à la fin de février 1999, il remarque la tension entre Kathleen et Laura, alors âgée de près de 18 mois. «Oh, elle m’en veut, lui dit Kathleen. C’est probablement à cause de ce que je lui ai fait hier soir. J’ai perdu le contrôle avec elle.»

Au déjeuner le matin du 1er mars, Kathleen essaie en vain de faire manger ses céréales à Laura. Elle la sort de sa chaise haute, la dépose par terre et lui dit d’aller voir son «putain de père». Lorsque Craig quitte la maison pour le travail, Laura est en train de regarder la télévision.

Dans l’avant-midi, Kathleen appelle Craig pour s’excuser de s’être emportée, puis amène Laura lui rendre visite pendant sa pause du matin. Laura s’endort dans la voiture sur le chemin du retour, et Kathleen la transporte dans son lit. Laura meurt plus tard ce jour-là. Cette fois, l’autopsie n’est pas concluante, bien qu’elle révèle que Laura souffrait de myocardite, une inflammation du cœur.

La police impliquée

Dans l’après-midi du 1er mars 1999, peu après que Laura est déclarée le quatrième enfant de la famille mort en 10 ans, un policier va rencontrer le couple à l’hôpital. Les morts subites des quatre enfants, apparemment tous en santé à la naissance, suggéraient quelque chose de sinistre n’ayant rien d’une coïncidence malheureuse aux yeux de la police. Kathleen pouvait-elle les avoir tués?

Alors que les enquêteurs intensifient leurs efforts en fouillant la maison des Folbigg, le couple éprouve de nouveau des difficultés. Encore sous la mire de la police, Craig et Kathleen se séparent définitivement en juin 2000. Le 19 avril 2001, Kathleen est arrêtée et accusée de quatre meurtres. Elle plaide non coupable à tous les chefs d’accusation.

Le procès devant jury débute au printemps 2003 à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney. Sur les photos prises durant le procès, Kathleen apparaît telle une somnambule, le teint pâle, les paupières lourdes.

La poursuite posait un regard froid sur la mort des enfants: Kathleen Folbigg aurait asphyxié chacun d’eux. Les preuves circonstancielles semblaient accablantes: chaque enfant jouissait apparemment d’une bonne santé avant de mourir dans son propre lit, et Kathleen était la dernière personne à les avoir vus vivants et aussi qui les avait trouvés morts.

Après la séparation définitive du couple, Craig avait trouvé les journaux intimes de sa femme et dira plus tard au jury que ce qu’il y avait lu «lui donnait envie de vomir». Les avocats de la Couronne se sont servis de ces journaux pour alléguer que Kathleen Folbigg avait tendance à «stresser et à s’impatienter ainsi qu’à perdre le contrôle avec chacun de ses quatre enfants». On l’a accusée d’être frustrée, impatiente et même cruelle envers ses enfants.

Selon les procureurs, plus de 200 inscriptions dans ses journaux démontraient qu’elle n’aimait aucun de ses enfants et qu’elle n’avait pas créé de lien avec eux. Que la maternité l’avait rendue stressée et pleine de ressentiment au point de commettre le pire.

- 3 juin 1990: C’est la date où Patrick Allen David Folbigg est né. J’avais des sentiments partagés ce jour-là à savoir si j’allais réussir en tant que mère ou si j’allais devenir stressée comme je l’ai été la dernière fois. Caleb et Patrick me manquent souvent, seulement parce que ça change tellement ta vie et peut-être parce que je ne suis pas une personne qui aime le changement, alors nous verrons.

- 9 novembre 1997: Avec Sarah, tout ce que je voulais c’était qu’elle arrête de parler, et un jour elle l’a fait.

- 28 janvier 1998: Je me sens comme la pire mère du monde, j’ai peur que Laura me quitte maintenant comme Sarah l’a fait. Je savais que j’étais parfois colérique et cruelle envers elle et elle est partie, avec un peu d’aide. Je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Je semble réellement avoir un lien avec Laura. Ça ne peut plus se produire. J’ai honte de moi. Je ne peux pas en parler à Craig parce qu’il aurait peur de me laisser seule avec elle.

Le verdict de Kathleen Folbigg

Les procureurs ont fait valoir qu’une mère éplorée n’écrirait pas ces choses. Même si les résultats entourant la mort des enfants n’étaient pas concluants, on a présenté les journaux intimes comme des preuves évidentes que Kathleen Folbigg était une mère inapte. Et n’y aurait-il pas qu’un pas entre l’inaptitude et la violence?

Kathleen Folbigg n’était pas la première femme condamnée pour avoir tué ses enfants dans des circonstances similaires. Nombre de ces cas ont été influencés par Roy Meadow, un pédiatre britannique ayant développé une théorie reconnue comme la «loi de Meadow» selon laquelle une mort subite d’enfant dans une famille constitue une tragédie, deux morts sèment le doute et trois sont des meurtres à moins de la preuve du contraire. Pathologiste pédiatrique à Toronto et expert en matière de poursuites judiciaires dans des procès criminels de personnes accusées de maltraiter leurs enfants, Charles Smith utilisait une approche similaire. Les deux experts avaient inversé la tradition du droit coutumier de la présomption d’innocence.

Bien qu’on ait depuis discrédité les deux hommes et que de nombreuses personnes qu’ils avaient contribué à faire condamner aient été innocentées par la suite, les torts causés étaient immenses. Par exemple, Sally Clark, une avocate britannique, avait été condamnée pour avoir tué ses deux fils en bas âge en 1999. Une révision ultérieure du cas a révélé que Roy Meadow avait dénaturé les preuves statistiques à son procès et qu’un pathologiste avait omis de divulguer des preuves indiquant une mort naturelle. La libération de Sally Clark en 2003 a mené à la révision de centaines de cas au Royaume-Uni, et plusieurs autres mères ont ainsi vu leur condamnation annulée.

La présomption de culpabilité aura cependant influencé des cas similaires. Le 21 mai 2003, Kathleen Folbigg est reconnue coupable de trois chefs d’accusation de meurtre, d’un chef d’accusation d’homicide involontaire et d’un chef d’accusation de coups et blessures. En octobre de la même année, elle écope d’une peine de 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Elle a 35 ans lorsqu’elle est incarcérée au centre de détention pour femmes Silverwater à Sydney. En appel, sa sentence sera finalement réduite à 30 ans d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Vouloir innocenter son amie à tout prix

L’arrestation de Kathleen Folbigg a galvanisé Tracy Chapman, une amie d’enfance. En suivant son procès, Tracy a acquis la certitude que Kathleen ne serait pas reconnue coupable. Peu après sa condamnation, elle a repris contact avec elle. Tracy a téléphoné aux avocats et lu toutes les transcriptions en tentant désespérément de trouver une façon de faire innocenter son amie.

Les deux femmes communiquaient principalement en s’écrivant de longues lettres, dans lesquelles Kathleen décrivait son quotidien en détention. Le plus frappant, selon Tracy, était que son amie – qu’elle décrivait comme une amoureuse des animaux avec un formidable sens de l’humour – n’avait rien perdu de sa compassion ou de sa décence malgré la triste réalité qu’elle devait endurer. «Elle possédait un profond sens moral, expliqua-t-elle, et je la soutenais pour empêcher le système carcéral de le lui enlever.»

D’autres personnes ont également commencé à mettre en doute la culpabilité de Kathleen Folbigg. Emma Cunliffe, une Australienne doctorante en droit à l’Université de la Colombie-Britannique, faisait partie des premiers dissidents. Elle s’est penchée sur le cas de Kathleen dans une optique féministe, à partir d’un consensus émergeant parmi certains spécialistes à savoir que les enquêteurs et les procureurs étaient enclins à nourrir un raisonnement discriminatoire envers les femmes – particulièrement à l’égard des mères accusées d’avoir blessé ou tué leurs enfants.

En examinant les dossiers du procès, Emma Cunliffe fut troublée par le fait que tant de gens impliqués dans ce cas étaient persuadés de la culpabilité de Kathleen malgré l’absence de preuves d’homicide. Elle considérait aussi comme préjudiciable et trompeuse l’utilisation de ses journaux intimes.

«Le plaidoyer de la Couronne voulait que les morts inexpliquées de quatre enfants d’une même famille, conjuguées aux écrits dans les journaux intimes et aux preuves de la tendance de Mme Folbigg à la frustration, suffisaient à prouver hors de tout doute raisonnable que Kathleen Folbigg avait tué chacun de ses enfants», a écrit Emma Cunliffe dans l’Australian Feminist Law Journal en 2007.

En 2011, une revue spécialisée a demandé à Stephen Cordner d’étudier le livre d’Emma Cunliffe Murder, Medicine and Motherhood portant sur le cas. Médecin légiste à Melbourne, Stephen Cordner avait suivi un cas similaire à partir de 2007 dans l’État australien de Victoria. Carol Matthey, une mère âgée de 27 ans habitant la ville de Geelong, avait été accusée du meurtre de ses quatre enfants. La Couronne alléguait que chacun d’eux avait été asphyxié délibérément et que Carol Matthey montrait «peu d’égard» envers ses enfants qu’elle utilisait comme des pions dans sa relation avec son partenaire. Les accusations avaient finalement été abandonnées en raison des preuves insuffisantes.

De plus en plus de doutes

En examinant les conclusions d’Emma Cunliffe, Stephen Cordner est frappé par les similitudes entre les deux cas – et le sentiment qu’il y avait quelque chose de parfaitement injuste dans la condamnation de Kathleen Folbigg. S’adressant au centre juridique de l’université Newcastle qui s’occupait bénévolement du cas de Mme Folbigg, il a dit vouloir étudier la condamnation. Dans son compte rendu de 100 pages, M. Cordner écrit que les rapports pathologiques n’apportaient aucune preuve pouvant étayer la conclusion selon laquelle les enfants avaient été assassinés.

Il y indique également que la poursuite s’était servie des journaux intimes de Kathleen Folbigg pour la dépeindre comme une mère frustrée encline à s’emporter de façon incontrôlable, alors que les enfants ne présentaient aucune trace de blessures. Par exemple, sous la pression de l’asphyxie, les dents de Laura auraient dû laisser une marque à l’intérieur de sa bouche. Comment une mère à ce point violente pouvait-elle tuer ses enfants avec autant de douceur?

Au fil des années, d’autres experts médicaux et judiciaires ont soulevé des doutes concernant la condamnation de Kathleen Folbigg. La campagne pour l’innocenter a pris un tournant décisif en 2018 lorsque Carola Vinuesa est entrée en scène. David Wallace, l’ancien étudiant de l’école de médecine devenu avocat en litige commercial, avait suivi l’affaire avec un malaise croissant face au manque de preuves. Il a demandé à la professeure Vinuesa s’il était possible que le séquençage du génome complet – le processus pour déterminer le profil ADN complet d’un individu – pourrait faire la lumière sur la mort des enfants Folbigg.

La Dre Vinuesa a accepté de se pencher sur le cas. Elle a d’abord demandé à une collègue de rendre visite à Kathleen en prison et de procéder à un prélèvement buccal. En séquençant l’ADN de la détenue, la professeure a découvert que celle-ci présentait une mutation extrêmement rare du gène CALM2-G114R, associée aux arythmies et à la mort cardiaques. Kathleen Folbigg aurait-elle transmis cette mutation potentiellement mortelle à ses enfants?

Pour obtenir un portrait plus complet du bagage génétique des enfants, elle a voulu également séquencer l’ADN de Craig Folbigg. Il a refusé d’en fournir un échantillon en maintenant que son ex-femme était coupable et qu’il refusait de faire partie des efforts pour l’innocenter.

L’avocat de Kathleen Folbigg a présenté les résultats d’Emma Cunliffe, de Stephen Cordner et de Carola Vinuesa à Mark Speakman, le procureur général de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud et, en août 2018, il a annoncé l’ouverture d’une enquête. L’année suivante, Reginald Blanch, un ancien juge en chef de la Cour fédérale, a produit un rapport de plus de 500 pages avec force détails sur la vie de Kathleen Folbigg ainsi que sur les conclusions et les preuves présentées à son procès. Les sympathisants à sa cause se sont dits renversés par son verdict: «Je n’ai trouvé aucun vice ou erreur de procédure dans le déroulement du procès qui me permettrait d’avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de Mme Folbigg», écrit Reginald Blanch.

Incarcérée depuis 16 ans à ce moment-là, Kathleen Folbigg avait toujours clamé son innocence. Rien ne semblait pouvoir être fait pour la disculper. Le rapport «donnait l’impression que la porte venait de se refermer», a commenté Stephen Cordner.

Poursuivant ses recherches, la Dre Carola Vinuesa prend contact avec le généticien de renommée mondiale Peter Schwartz à l’Institut auxologique de Milan. Par une remarquable coïncidence, il vient d’écrire sur un cas similaire où deux enfants de la même fratrie présentaient la même mutation que Kathleen Folbigg sur l’un des autres gènes CALM. L’un des enfants était mort alors que l’autre avait fait un arrêt cardiaque, mais y avait survécu.

Peter Schwartz fait alors appel à des collègues au Danemark. Mette Nyegaard, professeure de biomédecine à l’université Aarhus, et Michael Toft Overgaard, professeur de biosciences à l’université Aalborg, avaient fait une découverte semblable sept ans auparavant: des membres d’une famille suédoise avec des antécédents de mort cardiaque subite présentaient une mutation extrêmement rare sur un autre gène du groupe CALM associé à une mort subite dans l’enfance. Les deux cas soutenaient la théorie voulant que la mort des enfants Folbigg n’était pas nécessairement le résultat d’actes criminels.

La Dre Vinuesa comprend que les enquêteurs ont conclu au meurtre des enfants Folbigg parce que leurs chances de mourir de causes naturelles étaient infinitésimales. Mais lorsque ces décès sont reliés à un facteur génétique, la donne change considérablement. «La probabilité est de 1 chance sur 16 plutôt que de 1 sur 73 millions», selon elle.

Elle se met alors à réunir l’ADN de Caleb, de Patrick, de Sarah et de Laura en allant chercher des échantillons datant de dizaines d’années, prélevés à la naissance des enfants ou pendant leur autopsie. Ses analyses révèlent que la mutation CALM2 avait été transmise à Sarah et à Laura. Caleb et Patrick, pour leur part, partageaient une autre mutation extrêmement rare sur le gène BSN, relié celui-là aux crises d’épilepsie mortelles.

La rumeur concernant des preuves de plus en plus nombreuses que les quatre enfants Folbigg étaient morts de causes naturelles se répand. Quelque 90 éminents scientifiques – dont des lauréats du prix Nobel et le président de l’Académie des sciences de l’Australie – signent, en 2021, une pétition pour ouvrir une nouvelle enquête sur la condamnation de Kathleen Folbigg.

De son côté, Peter Yates, un ancien banquier d’affaires ayant siégé au sein des conseils d’administration des plus importantes institutions du pays, entend la Dre Vinuesa parler de ce cas. Il se convertit immédiatement à sa cause et devient ce qu’il appelle «le président de facto de l’équipe Folbigg». Faisant pression sur les politiciens et engageant une firme de relations publiques pour changer la perception du public concernant Kathleen, il la fait passer de tueuse en série à mère endeuillée condamnée injustement.

La couverture médiatique atteint des sommets: Kathleen Folbigg avait déjà fait les manchettes à titre de «pire tueuse en série d’Australie», maintenant son incarcération est dépeinte comme une terrible erreur judiciaire.

En mai 2022, en réaction à l’énorme pression venant du public et de la communauté scientifique, la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley, ordonne la tenue d’une seconde enquête sur la recommandation du procureur général Michael Daley. Un an plus tard, le responsable de l’enquête, le juge à la retraite Thomas Bathurst, conclut qu’il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de Kathleen Folbigg. La gouverneure lui accorde un pardon total et ordonne qu’elle soit libérée.

Elle sort de prison le 5 juin 2023, âgée de 55 ans. Elle aura passé 20 ans en détention.

La vie après la détention

Elle vit sa première soirée de liberté dans la ferme de Tracy Chapman, à manger de la pizza et à boire de la liqueur de café Kahlua et du Coca-Cola. «Nous n’avons pas tellement parlé, explique Tracy. Il y avait une sorte de profondeur dans le silence.» Pendant toutes ces années, leur amitié avait été empreinte d’un seul et même but: faire sortir Kathleen de prison. Maintenant, elles pouvaient enfin se reposer.

En novembre 2023, le rapport final de la seconde enquête a recommandé l’annulation des condamnations de Kathleen Folbigg et, le mois suivant, la Cour d’appel en matière pénale de la Nouvelle-Galles du Sud les a formellement annulées.

Pour beaucoup de sympathisants, sa condamnation injustifiée a soulevé des questions sur le nombre d’autres femmes innocentes qui croupissent peut-être en prison en raison de données scientifiques erronées et de la mauvaise interprétation de leurs gestes.

«Nous avons encore beaucoup de travail à faire», selon Stephen Cordner, qui a récemment publié le livre Wrongful Convictions in Australia: Addressing Issues in the Criminal Justice System. Des experts judiciaires ont demandé au gouvernement australien de nommer un comité indépendant pour étudier les condamnations injustifiées.

Essuyant des larmes, Kathleen Folbigg s’est adressée aux médias après l’annulation de ses condamnations: «J’espère que personne d’autre n’aura jamais à souffrir comme j’ai souffert.»

«Mes enfants sont ici avec moi aujourd’hui, et je les garderai dans mon cœur jusqu’à la fin de mes jours.»

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Dans un corridor de l’Hôpital de Montréal pour enfants, un adolescent de 16 ans, cheveux en broussailles, l’air détendu et vêtu de la traditionnelle jaquette bleue des centres hospitaliers, rencontre la radiologue qui va procéder dans quelques minutes à sa biopsie. D’une voix douce et rassurante, la Dre Tatiana Cabrera lui explique le déroulement de la procédure. Alexandre Beaulieu sait très bien ce qui l’attend, car depuis sa greffe rénale il y a plus de 14 ans, à la suite d’une maladie génétique, il a subi au moins 20 biopsies pour vérifier si l’organe légué par un donneur décédé continue à bien fonctionner.

«Quand j’étais petit, je détestais subir une anesthésie générale, car au réveil je me sentais étourdi et j’avais mal au cœur», explique le jeune homme, originaire de Saguenay. Mais heureusement, tout a changé. Pour la quatrième fois, il a choisi l’hypnose médicale. «Maintenant je n’ai plus besoin de prendre de remède calmant avant l’intervention. Je ne souffre pas et je suis beaucoup moins anxieux après», explique Alexandre.

Après le départ de la radiologue, une jeune femme au regard brillant s’approche de lui. Il la reconnaît et lui sourit. Vicky Fortin est technologue en imagerie médicale. Son travail consiste à assister le médecin en salle d’opération, mais depuis 4 ans elle est aussi hypnothérapeute médicale.

En marchant avec son jeune patient vers la salle de procédure, elle le fixe dans les yeux en lui posant quelques questions qui peuvent sembler banales. «Ton prénom est bien Alexandre? Tu es ici pour la biopsie? Tes parents t’accompagnent? » L’adolescent se prête au jeu et répond oui systématiquement.

«C’est une technique qui prépare le cerveau à répondre par l’affirmative pendant l’hypnose. J’utilise aussi sa manière de s’exprimer, ses mots, pour créer une relation de confiance. Il doit ressentir que c’est lui le plus important», dit Vicky, qui ajoute sur un ton qui se veut magique: «Aujourd’hui, Alexandre, je t’offre la possibilité de faire un beau et long voyage à l’intérieur de toi!» Il répond sans hésiter par l’affirmative.

Pendant qu’il s’allonge sur la table d’examen, une autre technologue en imagerie médicale prépare les instruments. La lumière est tamisée, transformant la pièce froide et austère en un endroit qui incite à la détente. Concentrée, Vicky reste complètement au service d’Alexandre à qui elle parle continuellement. «Où veux-tu aller?» Il répond qu’il veut jouer dans la neige. Elle lui demande alors de fixer un de ses doigts. Ses paupières deviennent lourdes. Il est en transe. Le délai pour s’y rendre varie selon les patients et peut prendre de quelques secondes à quelques minutes.

Pour Alexandre, 5 minutes suffisent pour le transporter hors de lui-même. «C’est comme regarder un film sans se rendre compte que les gens parlent et marchent autour de toi», précise Vicky Fortin. La seule chose qu’elle ne peut faire, selon la loi, c’est de l’hypnose de régression. C’est-à-dire amener le patient dans le passé pour comprendre ses blessures et, éventuellement, guérir. «C’est réservé aux psychologues», ajoute-t-elle.

De toute façon, ce n’est pas ce qu’elle recherche. En pleine conversation, Alexandre passe par moments d’une hypnose légère à profonde. Assise près de lui, et surveillant ses moindres réactions, elle le guide sur une montagne enneigée. «Tu as les deux pieds dans la neige qui tombe du ciel. Tu peux imaginer les flocons, les toucher…»

Vicky l’entraîne ensuite dans une longue glissade en traîneau pendant que la radiologue s’approche pour procéder à une anesthésie locale sur son ventre. Il ressent légèrement le froid de l’analgésie, mais s’imagine que c’est la neige qui touche sa peau. «On doit procéder à une anesthésie partielle, car, dans ce cas, l’hypnose ne peut pas faire disparaître complètement la douleur», explique la radiologue Tatiana Cabrera, qui insère son bistouri sous la paroi abdominale pour prélever de petits fragments de tissus qui seront analysés en laboratoire. «L’hypnose nous aide dans notre travail. Les enfants sont beaucoup plus détendus!» constate-t-elle.

La fin d’un rêve

Trente minutes après l’arrivée d’Alexandre dans la salle, tout est terminé. Vicky Fortin lui annonce que le voyage s’achève. Elle fait un décompte. «À 7 tu vas sentir le matelas, la couverture, 5..4..3..2..1…tu ouvres les yeux.» Alexandre semble s’extirper d’un léger sommeil. «Je n’ai rien ressenti, à part une petite pression sur mon ventre au moment de la biopsie», raconte l’adolescent. «L’hypnose médicale, c’est beaucoup mieux que l’anesthésie générale!», répète-t-il, satisfait de ne plus avoir d’étourdissements et de nausées.

«Quand une technologue en imagerie médicale nous a parlé pour la première fois d’hypnose, j’ai trouvé ça étrange, se rappelle Caroline Vincelette, la mère d’Alexandre. On a laissé le choix à notre fils et ça s’est avéré très positif, car il est beaucoup plus calme.»

Avant la première séance avec Vicky Fortin, l’adolescent était nerveux. «On m’a donné un calmant, mais quand on m’a fait l’injection j’ai ressenti la douleur et je me suis mis à pleurer», confie-t-il. Vicky lui a proposé d’arrêter et de réessayer une autre fois, mais il s’est détendu et tout s’est bien déroulé. En transe, il est alors devenu l’acteur d’un jeu vidéo. «Le patient a toujours le choix», explique Vicky, qui a subi seulement un ou deux refus sur les quelque 200 séances réalisées depuis le début en 2019, avec sa collègue, Maryanne Fortin, également technologue en imagerie médicale et hypnothérapeute.

Une première au Québec

Cette année-là, l’Hôpital de Montréal pour enfants devient le premier centre hospitalier pédiatrique au Québec à utiliser l’hypnose médicale pour réduire la douleur et l’anxiété chez des patients qui subissent certaines procédures d’imagerie médicale.

Tout s’amorce deux ans plus tôt, en 2017, lorsque l’ex-directeur général de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, Alain Cromp, assiste à un congrès à Bordeaux, en France. Une technologue en imagerie médicale, qui est aussi hypnothérapeute dans un hôpital de Lyon, Claire Benoît-Ruby, présente une conférence sur les avantages de l’hypnose lors de certaines interventions avec des enfants. «J’ai soumis à mon ordre professionnel l’idée d’importer cette façon de faire», raconte Alain Cromp, qui suggère à Johanne L’Écuyer – la chef technologue de l’hôpital de Montréal pour enfants, qu’il connaît bien – de se rendre en France avec une collègue, pour en constater à leur tour les bienfaits.

Pendant une semaine, en avril 2018, elles visitent le Centre hospitalier universitaire de Rouen et l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. C’est là qu’elles assistent à quelques séances d’hypnose médicale, dont le retrait sans douleur d’un pansement sur une adolescente qui a subi une chirurgie pour une scoliose.

Elles observent aussi un enfant de 8 ans à qui on extrait une tumeur bénigne de la peau en raison d’une prolifération anormale des vaisseaux sanguins.

«Nous avons été emballées de constater comment c’était efficace, alors qu’au Québec on devait faire appel à des anesthésistes dans des situations semblables», se réjouit Johanne l’Écuyer.

Avec l’accord de la direction de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de radiologues, l’hypnothérapeute française Claire Benoît-Ruby est invitée au Québec en janvier 2019 et donne une formation de deux semaines à quatre technologues. «Au Québec, vous êtes à la fine pointe de la technologie et de la recherche, mais je me suis rendue compte que l’hypnose médicale est quelque chose de nouveau pour vous», avoue Claire Benoît-Ruby, qui la pratique dans son pays depuis 2008.

L’origine mondiale de l’hypnose médicale et son arrivée au Québec

Dès l’an 2000, la Haute Autorité de santé en France recommandait l’hypnose comme traitement non pharmacologique de la douleur. La première formation universitaire démarre un an plus tard, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le CHU de Rennes commence à l’utiliser en 2007, dans les unités d’hémato-oncologie et les urgences pédiatriques où l’on constate que 82% des enfants ont ainsi moins de troubles anxieux. «À l’Hôpital de Montréal pour enfants, la formation débute par les injections d’intraveineuses, suivie par la pose de cathéters veineux centraux, les biopsies rénales et thyroïdiennes, les ponctions lombaires et les gastrostomies», énumère Johanne l’Écuyer. Elle dirigera durant les neuf premiers mois de 2019 un projet-pilote démontrant une réduction considérable de l’anxiété et de la douleur chez 101 enfants.

D’autres études prouvent que les jeunes – particulièrement ceux âgés de 7 à 14 ans – sont de vrais surdoués de l’hypnose grâce à leur imaginaire.

«Quelques fois, je fais un lien entre ce que l’enfant a choisi et la salle de procédure qui devient un vaisseau spatial très sophistiqué avec des boutons pour le diriger et une table d’examen qui se transforme en tapis volant!», raconte Vicky Fortin. Le cerveau imagine ce qui est agréable et ignore ce qui se passe réellement autour, car le patient est dans une bulle. Les neurosciences ont prouvé que, durant l’hypnose, différentes zones cérébrales ont une activité modifiée. Le phénomène captive le domaine médical depuis longtemps.

Dès le XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz Anton Mesmer tentait de percer le mystère du phénomène hypnotique. En Inde, au début du XIXe siècle, un chirurgien anglais aurait réalisé 345 interventions, dont des amputations et des excisions de tumeurs, en utilisant cette technique. En 1841, en Angleterre, l’ophtalmologue James Braid développe une théorie selon laquelle la concentration sur une pensée peut entraîner un état de sommeil conditionné.

L’apparition des anesthésies à l’éther et au chloroforme, en 1846, fait reculer la pratique de l’hypnose. Mais en 1891, un groupe de médecins de la British Medical Association conclut que son utilisation est efficace dans les traitements de la douleur et des troubles du sommeil. Au XXe siècle, une approche moderne de l’hypnose est développée par le psychiatre américain Milton Erickson qui portera une attention particulière sur la capacité naturelle des enfants à entrer en transe. La Dre Karen Olness, pédiatre aux États-Unis, commencera à enseigner l’hypnose chez les enfants en 1968 et publiera des ouvrages sur le sujet. Elle est aujourd’hui considérée comme la mère de l’hypnose pédiatrique.

Cette pratique non conventionnelle est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé. Au Québec, le ministère de la Santé ne détient pas de détails sur l’étendue de son recours, mais la technique est permise pour la gestion de la douleur.

Une pratique fréquente

À l’unité d’imagerie médicale de l’Hôpital de Montréal pour enfants, jusqu’à six patients profitent chaque semaine d’une séance d’hypnose offerte à tour de rôle par deux technologues. «On aimerait embaucher et former davantage de personnel pour que cela profite à l’avenir en imagerie par résonnance magnétique où il y a une liste d’attente, car les enfants doivent avoir une anesthésie générale pour rester immobiles», précise Carole Proulx, chef technologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Claire Benoît-Ruby réussit à le faire en France même si les jeunes, dissimulés dans l’appareil d’IRM, ne peuvent pas la voir durant l’examen. «J’intègre les bruits violents de la machine dans l’hypnose. Ils peuvent devenir des chevaux au galop!», dit celle qui rêve d’une collaboration France-Québec qui permettrait de développer davantage l’hypnose médicale.

Personne n’a encore comptabilisé les économies que cela représente. «L’hypnose médicale évite des anesthésies générales, la prise de médicaments, et quelques fois des intubations. C’est avantageux, car il y a une pénurie d’anesthésistes et d’inhalothérapeutes», rappelle la Dre Cabrera, qui espère un jour voir des équipes d’hypnose aux urgences où elles pourraient aider à surmonter les crises d’anxiété lors de la pose d’intraveineuses. «Cela devrait aussi s’étendre aux patients adultes. L’hypnose médicale, c’est une manière d’être, de sourire, de parler avec calme et bienveillance aux malades», ajoute Johanne L’Écuyer, convaincue que le réseau de la santé en profiterait énormément.

L’idée fait lentement son chemin et a commencé à s’étendre à l’unité de rhumatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants. L’infirmière Charlene Hopper a aussi été formée par Claire Benoît-Ruby, en 2020, lors d’une seconde visite interrompue par la pandémie de COVID-19. Environ le tiers des patients – une trentaine au total – ont depuis choisi l’hypnose lors d’infiltrations dans les articulations pour traiter l’arthrite juvénile.

«Pendant que le médecin introduit l’aiguille dans un genou ou un coude, le patient ne ressent rien, trop occupé pendant une dizaine de minutes à croire qu’il joue au hockey ou participe à un jeu vidéo», explique Charlene Hopper. Sans la sédation, souvent nécessaire auparavant, les jeunes n’ont plus besoin de rester ensuite sous surveillance le temps de se rétablir.»

Une de ses patientes, Maya Bajaj, 17 ans, ne regrette pas d’avoir choisi l’hypnose à deux reprises. «Chaque fois, j’ai l’impression de méditer. Je me retrouve à notre chalet des Laurentides, survolant les montagnes. Je me sens bien!» Maya entrevoit sa prochaine injection annuelle avec confiance. «Je n’ai plus peur. Je me demande seulement si je retournerai encore une fois au chalet ou si j’irai jouer dans la neige!», dit-elle avec enthousiasme.

Qui aurait cru qu’un jour, certaines interventions douloureuses deviendraient presque de véritables jeux pour les enfants et les adolescents, grâce à l’hypnose médicale?

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Profession gladiateur

Souvent représentés comme des hommes sanguinaires, les gladiateurs furent pourtant des hommes respectés, qui suscitaient l’admiration de leurs contemporains. Parmi nos découvertes du mois d’avril, le musée de la Civilisation à Québec ouvre ses portes sur la vraie nature de ces combattants dans une exposition qui commencera le 21 juin prochain. Une incursion dans le quotidien de ces guerriers au destin particulier, l’origine des combats, le code de vie des gladiateurs, leur courage et leur force glorifiés à travers l’art, entre autres. En témoigne la présence de précieuses pièces datant de l’époque de la Rome antique, provenant des collections de prestigieux musées italiens.

L’huile de loup marin

Dans un récent numéro, nous avons parlé des avantages d’ajouter la viande de phoque à son menu, voici l’un de ses autres produits dérivés. Consommer l’huile de phoque (nommée de façon plus élégante huile de loup marin) permet de profiter de sa concentration élevée en DPA (acide docosapentaénoïque) – un acide gras oméga-3. Car il faut savoir que la plupart des omégas-3 disponibles sur le marché son chimiquement modifiés alors que l’huile de loup marin est pure et 100% naturelle. Consommée quotidiennement, elle peut améliorer la santé cardiovasculaire, la santé mentale et cognitive, les articulations ainsi que le développement du fœtus et du nourrisson.

De plus, il existe une version de cette huile pour les animaux de compagnie qui gagne à être connue davantage. Plus facile à digérer que l’huile de poisson, elle permet de rendre la peau de Fido plus saine, d’améliorer son pelage, de protéger son cœur et d’aider le développement neurologique. D’ailleurs, l’huile de phoque oméga-3 pour chiens et chats est fabriquée à partir de la même huile de phoque utilisée pour les produits destinés aux humains. Approuvée par Santé Canada, une simple petite cuillère d’huile de loup marin au quotidien, et le tour est joué!

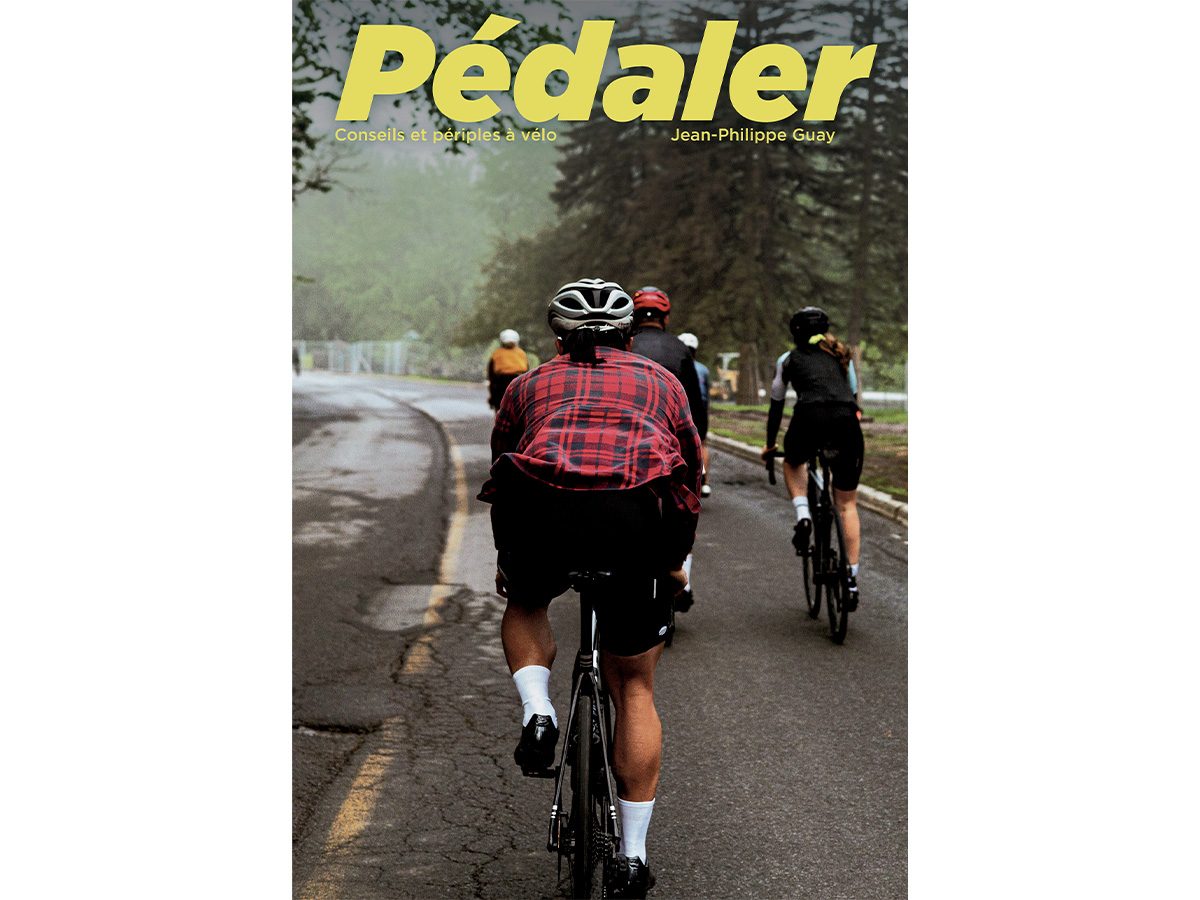

Pédaler

Conseils et périples à vélo

Jean-Philippe Guay

Éditions parfums d’encre

Enfin, un livre conçu pour les simples cyclistes: celle qui aime prendre son vélo comme moyen de transport ou celui qui veut faire de belles balades le weekend. À tous ceux et celles, aussi, qui rêvent de partir en tourisme à vélo sur les routes du Québec ou d’ailleurs.

L’auteur du livre précise d’emblée: «Je ne suis pas un grand champion ni un maillot jaune du Tour de France. J’ai même une histoire similaire à celle de plusieurs cyclistes: un bon Average Joe qui aime pousser dans les pédales de temps en temps.»

Que ce soit par ses conseils sur l’entretien du vélo ou sur la façon de bien choisir sa monture, pour les informations pratiques sur la règlementation au Québec, pour les destinations à privilégier ou pour son guide du vélo d’hiver: tout est là, même une infographie sur l’anatomie du vélo.

Un très beau livre, qui vous donnera envie de pédaler en été comme en hiver!

En librairie dès le 10 avril 2024

Apprenez-en plus sur ces 7 critères pour savoir comment bien choisir son vélo.

Traiter les cernes

Paraître fatigué est parfois plus préoccupant que de l’être vraiment. En tout cas, il semblerait que 6 Canadiens sur 10 pensent que des cernes ou des poches sous les yeux leur donnent l’air plus fatigué qu’ils ne le sont vraiment. L’automne dernier, Galderma lançait le nouveau Restylane®Eyelight, une solution innovante à base d’acide hyaluronique injectable pour le comblement dermique, conçu pour réduire l’apparence du creux sous les yeux.

Traitement ciblé, cet agent de comblement est conçu spécifiquement pour corriger le creux sous les yeux – résultant du manque ou de la perte de volume dans cette zone, qui a tendance à s’accentuer avec l’âge.

Une solution qui pourrait bien plaire à ceux et à celles qui souhaitent améliorer leur apparence sans en faire trop. Toutefois, une injection peut coûter 800$ et, si l’on opte pour des retouches, le montant peut s’élever à 4000$. Mais l’effet du produit est subtil et peut durer jusqu’à 12 mois. Disponible au Canada depuis juin 2023, Restylane®Eyelight peut être administré dans certaines cliniques esthétiques. (Et n’hésitez pas à découvrir ces crèmes contour des yeux qui ont fait leurs preuves.)

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Dans une version de sa chanson Frybread lancée en 1996, Keith Secola, un artiste folk-rock ojibwé, disait qu’on ne peut pas faire grand-chose avec du sucre, de la farine, du saindoux et du sel, mais qu’on peut y ajouter un ingrédient essentiel: l’amour. Depuis sa création dans les années 1800, le pain frit (frybread en anglais) est devenu un aliment réconfort culturellement important au sein des communautés autochtones partout au Canada et aux États-Unis.

La saveur, la couleur et la taille de ces pains ronds de pâte frite diffèrent en Amérique du Nord, chaque famille et communauté ajoutant sa touche personnelle. Ben Jacobs est copropriétaire du Tocabe, un restaurant de Denver au Colorado, qui propose du pain frit et d’autres plats d’inspiration autochtone. Il a déclaré au New York Times: «Notre pain frit ne sera jamais comme celui de votre mère ou de votre tante.»

Malgré la variété de recettes, la plupart d’entre elles ont des ingrédients en commun. Les ingrédients de base – farine, poudre à pâte ou bicarbonate de soude et sel – sont mélangés au fouet, puis pétris en une boule de pâte en utilisant de l’eau ou du lait. (D’autres recettes utilisent du babeurre, reconnu par certains pour rendre le pain plus savoureux.) Une fois levée, la boule de pâte est divisée en morceaux et roulée en rondelles; on y fait quelques trous pour aider le pain à rester plat quand il est frit dans le saindoux, le shortening ou l’huile végétale jusqu’à ce qu’il devienne moelleux, doré et croustillant.

Le pain frit peut être dégusté nature, avec du miel, du beurre ou de la confiture ou encore saupoudré de sucre à glacer. Pour une version plus nourrissante, on le transforme en taco en ajoutant de la laitue, du bœuf haché, des tomates en dés, des haricots et du fromage râpé.

Un symbole de survie pour les communautés autochtones

Aussi apprécié que soit le pain frit, ce délice très calorifique – un seul pain nature contient 500 calories et 20 grammes de gras – représente aussi un douloureux symbole de survie à la suite du déplacement colonial forcé de peuples autochtones dans tout le continent.

Une légende raconte que le pain frit aurait d’abord été cuisiné par les Dinés (ou Navajos). En 1864, ils furent forcés de quitter leurs terres ancestrales dans l’est de l’Arizona et l’ouest du Nouveau-Mexique et de marcher près de 500 kilomètres de Fort Defiance, en Arizona, à Bosque Redondo, au Nouveau-Mexique. Des centaines d’entre eux sont morts de faim pendant le trajet. Parmi les ingrédients bon marché que le gouvernement américain leur donnait en rations quotidiennes, il y avait de la farine de blé et du saindoux. Selon la légende, les Navajos faisaient frire la farine souvent gâtée pour en éliminer les parasites.

Le terme anglais bannock (banique en français), qui vient du mot gaélique bannach et qui signifie «bouchée», est souvent utilisé comme synonyme de frybread. Bien que similaire, la banique est généralement plus compacte que le pain frit puisqu’elle ne contient habituellement pas de levain. La banique se cuisine dans les communautés micmaques, inuites et ojibwés, mais a d’abord été importée sur ce continent par les colons écossais et les marchands de fourrures aux XVIIIe et XIXe siècles.

Aujourd’hui, un mouvement naissant pour la souveraineté alimentaire souhaite revitaliser les aliments traditionnels, dont le pain frit ou la banique ne fait pas partie. «Il n’y a pas de tradition orale à enseigner concernant le pain frit», écrit dans la revue Native American and Indigenous Studies l’historien Devon A. Mihesuah, professeur à l’université du Kansas et citoyen engagé de la nation Choctaw. En sa qualité d’aliment durable, le pain frit témoigne de la résilience des communautés autochtones face aux déplacements forcés et à la colonisation.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

Je marchais vers chez moi à Toronto lorsqu’un homme, élégamment vêtu, m’a arrêtée poliment pour me demander son chemin.

«Pourriez-vous m’indiquer la direction des rues Bloor et…?» Il avait du mal à prononcer le mot suivant et son visage était crispé par l’effort, mais je savais qu’il valait mieux ne pas essayer de terminer sa phrase à sa place.

«… Bathurst?» a-t-il fini par dire.

J’essayais de lui répondre lorsqu’il m’a avoué n’avoir pas besoin de l’information. Il s’entraînait en fait à bégayer ouvertement dans l’espoir de développer sa confiance en présence d’étrangers.

«Faites-vous ça parce que c’est la Journée nationale de sensibilisation au bégaiement?» ai-je demandé, toujours désireuse d’entrer en contact avec d’autres personnes qui bégaient. Quand l’homme a voulu savoir pourquoi j’étais au courant, j’ai répondu que j’avais grandi en bégayant.

Il a hoché la tête d’un air mélancolique: «Et je suppose que votre bégaiement a disparu comme par enchantement depuis?»

Sa question m’a fait réfléchir. Je comprenais pourquoi il supposait cela, car comparativement à son bégaiement assez sévère, je parlais avec fluidité. Pourtant, en discutant avec lui, mon bégaiement avait influencé mon discours. Par exemple, j’avais rebaptisé la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement «Journée nationale de sensibilisation au bégaiement» afin d’éviter de prononcer la voyelle i au début du mot «internationale» – un son sur lequel je bute encore. Et s’il est vrai que mon bégaiement se remarquait davantage pendant mon enfance, c’est en partie parce que j’ai trouvé depuis des stratégies d’évitement fiables pour les mots et les sons difficiles. En répondant à sa question, j’ai choisi l’explication la plus simple en disant que j’avais surmonté mon bégaiement. Mais était-ce vrai?

Quelques faits sur le bégaiement

Selon des données de l’Association canadienne du bégaiement, 4% des enfants canadiens bégaient comparé à 1% chez les adultes, soit une baisse de 75%. Mais les anciens bègues sont-ils complètement débarrassés de leurs troubles de la parole ou bien leurs bégaiements continuent-ils d’influencer leurs décisions et d’affecter leur vie?

La plupart des gens qui me rencontrent ne remarquent pas mon bégaiement ou, s’ils le remarquent, le mettent sur le compte de la timidité ou de l’insécurité. Même si je ne bégaie pas ouvertement la plupart du temps – en grande partie grâce à mon habileté à substituer des mots et à un éventail de circonlocutions toutes faites –, nombre de mes choix sont encore guidés par une peur profonde de la disfluence. On appelle bègues «cachés» ceux qui, comme moi, peuvent passer pour raisonnablement fluides en raison des choses que nous faisons pour dissimuler les caractéristiques les plus marquantes de nos bégaiements: répétition de syllabes, sons prolongés, blocages.

Enfant, Tiffani Kittilstved – orthophoniste et thérapeute du langage – bégayait. Elle a rapidement appris à dissimuler son bégaiement en chuchotant, en changeant le registre ou le ton de sa voix et en prenant des accents étranges. «J’en étais venue au point où je pleurais et ne répondais pas si quelqu’un me parlait», raconte-t-elle. Lorsque les gens la rencontrent aujourd’hui, ils ne remarquent pas forcément son bégaiement, qui a pourtant bouleversé sa vie.

La disfluence vocale peut influencer profondément les décisions d’une personne. Par exemple, la plupart des bègues éprouvent des difficultés à prononcer leur nom. Ainsi, quand on me demande le mien, je réponds toujours précipitamment «Je m’appelle Isabel» plutôt que simplement «Isabel», une astuce qui fonctionne habituellement même si elle peut sembler maladroite. Mon pire cauchemar? Un cercle d’inconnus qui se nomment à tour de rôle. Bien que je sois sociable, j’évite généralement les situations où je dois rencontrer beaucoup de nouvelles personnes en même temps.

Cette expérience commune aux bègues peut compliquer notre vie sociale et professionnelle. «J’ai peine à imaginer le nombre de personnes qui me considèrent comme une chipie distante compte tenu des rares fois où je me présente à un inconnu, déclare Sophia Stewart, une journaliste de Brooklyn qui a écrit sur son bégaiement caché. La plupart du temps, je ne me présente pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. J’essaie de ne pas penser au nombre d’occasions et de liens manqués ainsi qu’aux mauvaises premières impressions qui en résultent.»

Beaucoup de personnes ayant soi-disant surmonté leur bégaiement dans l’enfance sont encore guidées par ses effets. Ainsi, bien que la sévérité de mon bégaiement ait diminué avec l’âge, il a façonné mon identité en influençant ma façon de parler, d’interagir avec les autres et d’avancer dans la vie.

Une augmentation de bègues chez les adultes

Une enquête menée par la British Stammering Association (ou STAMMA) en 2020 auprès d’adultes britanniques révélait qu’entre 2 et 4% des répondants s’identifiaient comme bègues. Soit bien plus que le chiffre précédemment admis de 1%. Contrairement aux enquêtes antérieures, celle-ci s’est appuyée sur l’autodéclaration, signifiant du même coup que nous sommes nombreux à cacher notre bégaiement.

Être un bègue caché est un entre-deux oscillant entre capacité et handicap. Définit-on le bégaiement par l’expérience du locuteur ou par la perception de l’auditeur? Si les autres ne remarquent pas votre bégaiement, pouvez-vous vraiment vous considérer comme bègue? Et si les bègues cachés ne s’identifient pas à leur handicap, comment cela affecte-t-il la façon dont ils se perçoivent – et finissent-ils ou non par l’accepter?

Accepté par les communautés de personnes handicapées du monde entier, le modèle social du handicap le définit par les limitations imposées à un individu par la société plutôt que par ses limitations supposées. Il y a eu «une omission flagrante des troubles de la parole dans l’ensemble des études portant sur le handicap», écrit Sophia Stewart dans un article pour The Baffler. La plupart des recherches sur le bégaiement sont cliniques et axées sur la réduction du bégaiement audible plutôt que sur l’adaptation et l’acceptation.

Cependant, les choses commencent à changer. Certains chercheurs estiment que le traitement ne devrait pas se concentrer sur l’élimination du bégaiement, mais plutôt sur la réduction des pensées et des comportements néfastes qui l’entourent. Dans un article publié en 2022 dans Topics in Language Disorders, les chercheurs Seth E. Tichenor, Caryn Herring et J. Scott Yaruss ont proposé un nouveau cadre de compréhension du bégaiement priorisant l’expérience du locuteur plutôt que celle de l’auditeur en tenant compte de la manière dont la vie des bègues cachés est affectée par leur façon de parler.

On parle entre autres de leurs réactions personnelles comme la honte, la peur ou l’anxiété, de leurs réactions comportementales, comme éviter certains sons ou ne pas établir de contact visuel, et de leurs réactions cognitives comme ruminer les événements où ils s’attendent à bégayer. Le bégaiement ne se limite pas au son des mots: des facteurs psychologiques et comportementaux y jouent aussi un rôle. Je n’ai jamais demandé d’accommodements à l’école parce que mon bégaiement n’était pas « assez grave » et que je ne voulais pas justifier mon bégaiement dissimulé auprès d’enseignants sceptiques. J’ai regretté cette décision chaque fois que je devais présenter un exposé oral et retrancher des sections entières à la dernière minute parce que ça me prenait deux fois plus de temps que prévu pour prononcer les mots. J’aurais aimé demander d’autres moyens de présenter mon travail: un autre étudiant aurait pu lire mon exposé ou j’aurais pu préenregistrer ma présentation.

Pour certains, les réactions d’autrui renforcent cette attitude. Sophia Stewart se souvient d’en avoir parlé à une professeure du secondaire qui questionnait les élèves au hasard. «J’étais allée la voir au début du semestre et je lui avais dit que je ne me sentais pas à l’aise ou capable de participer de cette façon», raconte-t-elle. Sophia avait proposé de travailler avec l’enseignante pour trouver un autre moyen de montrer son engagement. «Elle s’était montrée incroyablement dédaigneuse et avait carrément refusé. Chaque jour j’étais donc assise dans sa classe, en sueur, terrorisée à l’idée qu’elle me pose une question.»

À l’université, Sophia a obtenu les accommodements qu’elle demandait. Sa note finale ne serait pas affectée si elle ne participait pas verbalement en classe, et on lui a proposé des solutions de rechange aux présentations orales. Ça s’est pourtant accompagné d’autres problèmes. «Certains ont supposé sur la base de mes demandes d’accommodements que j’étais lente ou timide.»

De nombreux préjugés sur les bègues

Des études ont en effet démontré que les bègues sont perçus comme étant moins intelligents, moins éloquents et moins compétents que les autres. Cela est attribuable à la «dérive du handicap», un phénomène que Jay Timothy Dolmage explore dans Disability Rhetoric (2014) et selon lequel les gens supposent qu’une personne atteinte d’un handicap est affectée par d’autres handicaps sans lien avec lui.

Le fait qu’un bègue caché s’identifie ou non comme handicapé est une décision profondément personnelle. «Je considère le handicap davantage comme une identité publique qu’une identité privée, explique Mme Stewart. Si quelqu’un me demandait de me décrire, je ne pense pas que je mentionnerais handicapée comme l’un de mes attributs intrinsèques.»

Cependant, l’étiquette s’est parfois révélée utile: elle a permis à Sophia Stewart de bénéficier d’accommodements et offre aux autres une façon simple de conceptualiser son expérience. «Quand je dis que le bégaiement est un handicap, ça aide les gens à comprendre qu’il est aussi constant et hors de mon contrôle que la cécité ou la surdité», précise-t-elle.

Non seulement l’étiquette «handicapé» permet aux bègues d’avoir un meilleur accès aux soins dont ils ont besoin et de se défendre (au Canada, le bégaiement peut donner droit à un crédit d’impôt pour personnes handicapées s’il est suffisamment grave), elle peut aussi les aider à se trouver une communauté.

Une révélation qui n’est pas toujours bien accueillie

Si vous arrivez à vous faire passer pour une personne parlant avec fluidité, décider de vous «révéler» en tant que bègue peut être délicat. Dans ma dernière relation, j’ai passé quatre ans sans en parler à mon partenaire. Mon bégaiement fait partie de mon identité, mais je le dissimule de peur qu’il ne change la façon dont les autres me perçoivent.

Si Sophia Stewart s’affiche aujourd’hui comme bègue, ça n’a pas toujours été le cas. «J’ai déjà caché mon bégaiement à des personnes auxquelles je tenais beaucoup», dit-elle. Choisir de passer pour une personne fluide est généralement plus facile pour elle que de bégayer ouvertement, et si elle le fait, c’est pour son propre confort et non celui de quelqu’un d’autre.

Le fait de se dévoiler peut rendre les bègues cachés vulnérables à la discrimination. Lorsque Tiffani Kittilstved a choisi d’étudier en linguistique, elle a parlé de son bégaiement au directeur du département ainsi que de son rêve de devenir orthophoniste. Il lui a répondu qu’elle échouerait et lui a fortement déconseillé de continuer. Selon lui, des parents ne confieraient pas le traitement de leur enfant à une personne qui bégaie. Anéantie, Tiffani a changé de spécialité. «C’était la toute première fois que je disais à quelqu’un que je bégayais… et cela a eu des conséquences très négatives», explique-t-elle.

Tiffani Kittilstved a fini par devenir orthophoniste et s’est inscrite à des études supérieures des années plus tard, encouragée par un professeur d’anthropologie qui avait remarqué son intérêt pour l’impact social du bégaiement. Aujourd’hui, elle en parle beaucoup plus ouvertement. «Je l’ai écrit dans mon profil de rencontre et je l’évoque presque immédiatement dans la conversation», dit-elle.

Elle cache encore son bégaiement dans certaines situations. «C’est tellement facile de se dire que tous les comportements d’évitement sont mauvais, qu’il faut bégayer ouvertement… mais ça ne correspond pas au monde dans lequel on vit, dit-elle. Je suis une femme queer, je bégaie et j’ai d’autres handicaps comme le TDAH, alors je ne me sens pas toujours en confiance pour être totalement ouverte… C’est tellement complexe d’être une personne marginalisée dans notre société.»

Même si le mouvement pour la justice des personnes handicapées grandit, faire son «coming out» demeure un choix compliqué pour les personnes souffrant de handicaps invisibles.

Je dévore depuis mon enfance toutes les représentations médiatiques de bègues que j’ai pu trouver : Bill dans Ça, Merry dans American Pastoral, le roi George VI dans Le discours du roi. Récemment, j’ai remarqué une hausse du contenu sur le bégaiement avec des essais dans des publications grand public et des livres publiés par de grandes maisons d’édition. Sans oublier que les États-Unis ont élu Joe Biden, une personne qui bégaie, au poste de président.

Tout cela m’a aidée à me réapproprier mon bégaiement et à réinventer la façon dont il pourrait s’intégrer dans mon identité. En plus d’écrire sur le sujet, je m’en suis ouverte à ma famille et à certains de mes amis. Comme le bégaiement dissimulé est de plus en plus reconnu, j’ai l’impression d’avoir la permission d’accepter que mon bégaiement fasse partie de moi, que les gens qui m’entourent le sachent ou non.

Les bègues cachés ne se reconnaissent peut-être pas dans les récits conventionnels sur le handicap, mais les histoires de guérison ne leur conviennent peut-être pas non plus. «On ne guérit pas du bégaiement, selon Sophia Stewart. Il n’y a pas de pilules, de chirurgie ou de moyen de s’en débarrasser… mais il y a une guérison de la honte et de la haine de soi qui en découlent. C’est donc sur cette guérison que je me concentre.»

En ce qui me concerne, je dirais que mon bégaiement n’a pas «disparu comme par enchantement», du moins pas exactement. J’ai trouvé des moyens de le dissimuler, mais je ne m’en débarrasserai jamais. Mais peut-être ai-je obtenu quelque chose de mieux: j’ai grandi avec lui, mon identité étant inextricable de la façon dont je parle.

@ 2023, Isabel Armiento. Tiré de «Growing Out of It», This (1er août 2023), this.org

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

J’ai lu récemment qu’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse desservait le Laos depuis la fin de 2021. Le chemin de fer Laos-Chine permet, en 90 minutes, de parcourir les 150 km qui séparent la prochaine destination qu’est l’ancienne capitale Luang Prabang, au nord du Laos, de la frontière chinoise. Il transporte plus de 1,5 million de passagers annuellement, ce qui change la donne pour un pays disposant de très peu d’infrastructures de transport.

Ayant visité ce coin reculé du Laos, je me suis demandé quel était l’intérêt d’une telle rapidité.

Au printemps 2017, mon mari, Jules, et moi venions de passer deux semaines à voyager au Laos. Nous avions visité la capitale Vientiane, humide et tentaculaire, dans le sud, puis exploré la fascinante plaine des Jarres au centre du pays. Nous avons vraiment apprécié ce pays qui n’était pas aussi touristique que le Viêt Nam, notre destination suivante.

Nous avions gardé Luang Prabang pour la fin. Situé au confluent du fleuve Mékong et de la rivière Nham Khan, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est tranquille et doté de plusieurs monastères bouddhistes dorés. Ses bâtiments coloniaux français bien conservés datent de la première moitié du XXe siècle alors que le Laos faisait partie de l’Indochine française.

Nous avons flâné dans les ruelles paisibles et les marchés d’artisanat colorés, puis grimpé sur la colline de Phousi pour admirer la vue. Nous avons relaxé dans un bistrot situé en face d’un wat (temple bouddhiste) et observé les moines déambuler en robes couleur safran tout en dégustant un café et des croissants, autre vestige du régime colonial français. Dans un café sur pilotis de bambou au bord de la rivière, nous avons mangé le traditionnel larb laotien – du porc ou du poulet haché épicé mélangé à des assaisonnements frais – servi avec la rafraîchissante boisson locale à base de riz, la Beerlao.

Alors que le soleil se couchait sur le Mékong, nous avons regardé les barques multicolores y glisser, la brise transportant les sons doux et profonds des gongs des wats. Je ne pouvais imaginer un endroit plus serein pour passer nos derniers jours au Laos.

Un revirement de situation

Puis les choses ont pris une tout autre tournure. En se promenant dans la rue principale de Luang Prabang l’avant-veille de notre départ, Jules a repéré un organisateur de trekking qui proposait une randonnée de plusieurs jours chez les tribus montagnardes Akha à l’extérieur de la petite ville de Phongsali. Il fallait se rendre dans la région montagneuse près de la frontière nord du Laos avec la Chine et le Viêt Nam.

Jules et moi avions parlé de visiter la région. Après avoir vu des photos de femmes Akha portant des coiffes ornées de perles d’argent, nous étions intrigués par le fait que la minorité ethnique Akha ainsi que d’autres tribus vivant dans les régions montagneuses du Laos, du Myanmar, de la Chine et du Viêt Nam avaient réussi à conserver leur mode de vie traditionnel.

Mais nous avions changé d’avis. Bien que de nombreux voyagistes proposaient des randonnées dans les villages Akha du Viêt Nam, nous n’étions pas de grands adeptes des voyages en groupe trop planifiés. Peut-être qu’une randonnée dans les villages Akha du Laos, moins touristique, seuls avec un guide, nous conviendrait mieux.

«N’allons pas tout de suite au Viêt Nam, a dit Jules. Nous devrions continuer à explorer le Laos.»

L’idée me plaisait, mais, avant de m’engager, j’avais besoin de savoir comment nous allions nous rendre dans le nord du Laos. Phongsali se trouvait si loin et les routes n’étaient pas très belles. Notre guide Lonely Planet contenait très peu d’informations sur cette partie du pays.

Peut-être pourrions-nous prendre l’avion? À l’office du tourisme local, on nous a dit que Lao Airlines ne volait pas à cette période de l’année à cause de l’épaisse fumée: c’était la «saison des feux» dans le centre du Laos, moment où les agriculteurs brûlent leurs champs avant de les planter.

Le trajet en autobus prendrait 15 heures de route, dont une bonne partie en montées et en descentes. Pire encore, les commentaires sur TripAdvisor racontaient que des chauffeurs d’autobus s’étaient endormis au volant…

Nous avons appelé une entreprise de trekking à Phongsali sur WhatsApp. «Il se peut que vous puissiez prendre un bateau fluvial, nous a dit le propriétaire Sivongxay, mais je n’en suis pas certain. Appelez-moi si vous arrivez jusqu’ici et nous vous emmènerons en randonnée!»

Je suis du genre à planifier mes itinéraires, mais l’idée de voyager par voie fluviale me paraissait séduisante. J’ai dit à Jules: «Essayons-le».

L’office du tourisme nous a indiqué que tout voyage en bateau qui pourrait nous amener à Phongsali se ferait sur la rivière Nam Ou. Pour nous y rendre, nous devions d’abord faire quatre heures de route en minibus jusqu’à la ville de Nong Khiaw. Ça semblait raisonnable.

«Et de là? ai-je demandé à la jeune employée de l’office.

– Je crois que les bateaux vont vers le nord, mais je ne sais pas jusqu’où», a-t-elle répondu.

Nous avons tout de même acheté les billets de minibus pour le lendemain matin. Le soir, dans notre pension, nous avons consulté Google pour trouver des informations sur les excursions en bateau sur la Nam Ou. Sans succès. S’il existe des informations correctes sur les régions touristiques les plus populaires du Laos, il n’y a pratiquement rien sur les régions les plus éloignées du pays.

Cela s’explique notamment par le fait que certains secteurs sont jonchés de bombes non explosées, larguées par les Américains pendant la guerre du Viêt Nam afin de dissuader les Viêt-congs d’emprunter la piste Ho Chi Minh qui traverse l’est du Laos. Cinq décennies plus tard, ces bombes partiellement ou totalement enterrées restent un danger quotidien pour les agriculteurs et les constructeurs de routes.

Le début d’une aventure

Notre voyage vers l’inconnu devait commencer quelque part, et la première étape consistait à prendre le minibus le lendemain matin. Nous sommes arrivés à Nong Khiaw vers midi et avons marché jusqu’à la billetterie du bateau. Elle était fermée. Mais d’après un horaire affiché à l’extérieur du bureau, un bateau allait vers le nord une fois par jour – et celui d’aujourd’hui venait juste de partir.

Il y a pire endroit pour passer la nuit: Nong Khiaw, qui comptait à l’époque environ 3500 habitants, était entourée de formations karstiques calcaires, couvertes de jungle et brumeuses. Nous avons passé une bonne partie de l’après-midi à explorer la ville. Plus tard, nous avons trouvé une pension qui servait des nouilles et de la Beerlao, branché notre téléphone sur leur système de haut-parleurs, mis Ashtray Rock du groupe néo-écossais Joel Plaskett Emergency et regardé une mère laver des vêtements dans la rivière pendant que ses enfants s’éclaboussaient en sautant au rythme de la musique.

Le lendemain matin, nous sommes arrivés à la billetterie à 9h30, impatients de savoir jusqu’où le bateau se rendait. Celui de 10h30 nous emmènerait au village de Muang Khua, soit un trajet de cinq heures.

Y aurait-il un autre bateau de là à Phongsali? Pas de réponse… et notre carte du Laos, peu détaillée, ne nous a pas aidés. Elle contenait toutefois une information importante: Muang Khua dispose d’un office du tourisme. Nous trouverions sûrement des réponses à nos questions une fois arrivés.

Nous avons pris les deux sièges en avant de la chaloupe et posé nos sacs à nos pieds; une douzaine de jeunes routards se sont entassés derrière nous. Deux heures plus tard, au premier arrêt, tout le monde est descendu, sauf nous. Ayant le bateau à nous seuls pour les prochaines heures, nous nous sommes installés confortablement afin de profiter du reste de notre voyage.

Et quel voyage! On se serait cru dans un film d’époque sur l’Indochine: la rivière Nam Ou était large, lisse et brune, et le ciel clair avait un aspect brumeux au-dessus des rives luxuriantes. Nous avons dévoré notre panier-repas – eau, pommes et baguettes avec du fromage – et siroté du vin rouge en boîte dans nos tasses de voyage en naviguant devant de hautes formes karstiques arrondies et de paisibles villages de huttes en bambou où des chèvres se promenaient sur les chemins poussiéreux.

Des enfants criaient en courant dans les eaux peu profondes le long des berges. Des buffles d’eau couverts de boue y descendaient aussi pour se rafraîchir. Des femmes remplissaient leurs paniers tressés des légumes verts qu’elles cultivent au bord de la rivière à cette période de l’année où le niveau de l’eau est bas.

Ce fut une merveilleuse et magique promenade en bateau que nous chérissons encore plus aujourd’hui. Nous ne savions pas que nous étions parmi les derniers à vivre ce voyage particulier, que les gens effectuaient depuis des siècles. Huit mois plus tard, à la fin de l’année 2017, un énorme barrage hydroélectrique allait être construit sur ce tronçon de la rivière, mettant ainsi fin à un mode de vie pour plusieurs villages dont la Nam Ou était le moteur.

L’un après l’autre, des barrages se sont construits le long de la rivière dans le cadre de l’initiative Belt and Road, un vaste programme d’infrastructures internationales de la Chine. De nombreux villageois ont été déplacés, et le transport fluvial a été réduit à de courts tronçons entre les barrages. La pêche et l’agriculture riveraine ont subi un coup dur, ce qui a réduit les ressources alimentaires locales.

C’était pour cette raison que nous avions tant de mal à trouver de l’information concernant les déplacements sur la rivière: les barrages se construisaient si rapidement qu’il était difficile pour quiconque ne vivant pas dans la région de savoir où en était chacun d’eux.

Arrivés à destination… ou presque

Un peu avant 16h30, nous sommes descendus à Muang Khua et avons remonté la route escarpée à la recherche de l’office du tourisme. Nous l’avons trouvé au moment même où la jeune femme qui y travaillait fermait à clé. Espérant toujours poursuivre notre route ce jour-là, nous lui avons demandé s’il y avait un bateau pour Phongsali. Un autobus? Elle a secoué la tête et nous a indiqué un panneau disant que l’office du tourisme ouvrait à 8h le lendemain matin. Nous allions passer la nuit à Muang Khua.

En marchant sur les routes poussiéreuses au milieu des poulets qui se pavanaient et des chiens errants, nous sommes tombés sur un hôtel du genre bunker en béton. Après nous être enregistrés et avoir déposé nos sacs et sommes partis à la recherche d’un café pour rencontrer d’autres touristes à qui poser des questions sur la façon de se rendre à Phongsali. Nous avons eu de la chance: dans le seul endroit de la ville ayant un menu en anglais, nous avons rencontré un couple de Britanniques dans la soixantaine, qui arrivaient justement de Phongsali!

«Ne prenez pas de bateau pour aller plus au nord», nous a prévenus l’homme. Ils l’avaient fait, mais, pour se rendre au tronçon suivant de la rivière, ils avaient dû contourner l’un des nouveaux barrages; ils avaient passé deux heures à se cramponner à l’arrière d’un songthaew (une camionnette modifiée) sur une route accidentée encombrée de poids lourds chargés de matériaux de construction.

«Nous recevions sans cesse des graviers qui tombaient des camions, a expliqué la femme. Et lorsque vous arrivez de l’autre côté du barrage, il n’y a aucune garantie qu’un bateau vous attendra pour vous amener à destination. S’il n’y en a pas, vous devrez dormir au bord de la rivière.»

Ils nous ont plutôt conseillé de faire le trajet de huit heures par l’autobus qui relie Muang Khua à Phongsali.

Le lendemain matin, le son d’un haut-parleur en tôle nous a réveillés. Il diffusait une voix féminine autoritaire s’exprimant en laotien et une musique de marche vraiment discordante. Nous avons appris plus tard qu’il s’agissait d’une mise à jour quotidienne du gouvernement communiste central.

Nous sommes arrivés à l’office du tourisme à 8h pile. Un homme jovial d’âge moyen est arrivé et a déverrouillé la porte. Heureusement, il parlait anglais. «Bonjour! lui ai-je dit avec un sourire plein d’espoir. À quelle heure part l’autobus pour Phongsali?»

Il a regardé sa montre. «Il est parti à 7h30», a-t-il répondu. Jules et moi nous sommes regardés, dépités. C’était l’autobus venant de Luang Prabang, a expliqué l’homme (le trajet de 15 heures que nous avions décidé de ne pas prendre). Il ne passait qu’une fois par jour.

Un objectif plus long que prévu

Et maintenant? «Il est temps d’appeler Sivongxay, proposa Jules en faisant référence au guide de trekking que nous espérions rencontrer à Phongsali. Il connaît peut-être une autre option.»

Sivongxay a fait une pause quand il a su où nous nous trouvions. «Je crois qu’il y a un autobus qui part du Viêt Nam et qui passe par là, explique-t-il. Il passe par ici plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas s’il y en a un aujourd’hui. Si oui, c’est peut-être à midi? Ou à 14h? Il faut lui faire signe.»

N’ayant rien de mieux à faire, nous avons marché jusqu’à la rue principale de Muang Khua. Sivongxay nous avait dit de chercher un autobus avec un panneau indiquant «Phongsali» à l’avant. (Le mot Phongsali serait-il écrit en lettres anglaises, en caractères vietnamiens ou laotiens? Et «l’autobus» serait-il un autocar, un minibus ou un songthaew ? Nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre.)

Il n’était que 8h30 et nous avions peut-être des heures à attendre pour rien. Nous avons donc exploré la ville à pied. Plus tard dans la matinée, nous avons trouvé un endroit dans la rue principale offrant un peu d’ombre et deux petits tabourets en plastique, avec une portée de chiots nouveau-nés et leur mère en dessous. Pour passer le temps, nous avons lu nos livres et bu du café laotien, épais et fort. Nous avons négocié avec une femme vivant à proximité l’utilisation de sa toilette extérieure – assez rudimentaire, disons-le – en échange de quelques kip (moins d’un cent canadien).

Alors que le soleil suivait sa course dans le ciel, nous avons surtout gardé un œil à l’est – en direction de la frontière vietnamienne à quelque 70 km de là – à l’affût des autobus. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les tailles, la plupart affichant des caractères laotiens à l’avant. À l’approche de midi, Jules a commencé à se lever d’un bond pour arrêter les autobus qui entraient en ville en soulevant la poussière. «Lodme Phongsali?» demandait-il aux chauffeurs en utilisant le mot laotien pour autobus. Chaque fois le chauffeur secouait la tête et redémarrait en trombe.

Sachant que l’autobus ne viendrait peut-être pas et que nous devrions retourner dans le bunker en béton ce soir-là, nous étions résignés à rester sur les tabourets pour le reste de l’après-midi. Nous avons acheté un en-cas pour le lunch, puis les choses ont changé… rapidement.