Le Schindler portugais

Comme Oskar Schindler, tout en sachant ce qu’il pouvait lui en coûter, le diplomate portugais Aristides de Sousa Mendes a contribué à sauver des milliers de gens du régime nazi.

C’est la deuxième semaine de juin, en 1940, et Aristides de Sousa Mendes refuse de quitter sa chambre. Le consul général du Portugal à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, occupe avec sa femme et plusieurs de leurs 12 enfants un vaste appartement qui donne sur la Garonne. Leur inquiétude ne cesse de croître devant les événements.

Aristocrate bon vivant, Aristides est profondément attaché à sa famille. Il aime le vin, le Portugal et chante volontiers à tue-tête des chansons populaires françaises, notamment «J’attendrai» de Rina Ketty, une ode à l’amour qui, dans le contexte instable de la guerre, se transforme en un hymne à la paix. Le consul aime aussi sa maîtresse, enceinte de cinq mois de son treizième enfant.

En général, même dans les pires circonstances, il trouve toujours matière à rire. Mais là, devant la décision la plus difficile de son existence, replié sur lui-même, il refuse de quitter sa chambre, même pour manger. «La situation est terrifiante ici, écrit le diplomate de 54 ans à son beau-frère. Je suis au lit, affecté par une grave dépression nerveuse.»

Apprenez-en plus sur ces 20 héros canadiens qui ont façonné le pays lors de la Seconde Guerre mondiale.

Des millions de réfugiés

Les prémices de cet effondrement datent de l’offensive lancée par Hitler contre la France et les pays du Benelux le 10 mai 1940. En quelques semaines, des millions de réfugiés ont été arrachés à leur foyer et contraints de fuir l’avance de l’armée allemande. Selon le représentant de la Croix-Rouge à Paris, on fait alors face au «plus important problème de réfugiés qu’ait connu la France».

Des conducteurs épuisés perdent la maîtrise de leur véhicule. Des femmes tirent des charrettes transportant enfants et chèvres. «Des gens tuaient leur chien pour ne pas avoir à le nourrir, se souvient Marie-Madeleine Fourcade, chef d’un réseau de la Résistance française. Des femmes en pleurs poussaient des vieillards calés dans des landaus.»

Lansing Warren, un correspondant du New York Times, qui sera plus tard arrêté par les nazis, note: «Dans un pays déjà saturé par les évacués des zones de guerre, la moitié de la population parisienne, une grande partie de la Belgique et de 10 à 12 départements français, soit de 6 à 10 millions de personnes, ont pris le chemin de l’exode dans des voitures ou des camions, à vélo ou à pied.» Les réfugiés «avancent lentement vers le sud, à un rythme régulier, sans vraiment savoir où cela les conduira, écrit-il. Jusqu’où iront-ils? Cela dépendra des circonstances, mais il est dès maintenant évident qu’ils finiront par être bloqués.»

Tandis que le gouvernement français fuit la capitale et que les soldats allemands dressent la croix gammée sur l’Arc de triomphe, les réfugiés écument le pays pour obtenir des visas de sortie. Ils sont nombreux à gagner la côte dans l’espoir de trouver une place à bord d’un navire qui les éloignera du continent. D’autres se rassemblent dans les villes frontalières du sud-ouest, cherchant désespérément à traverser en Espagne.

À Bordeaux, la population a plus que doublé, débordant de réfugiés pour qui un visa du Portugal reste la seule solution. En effet, ce document émanant d’un pays neutre leur permettrait de traverser l’Espagne vers Lisbonne où ils trouveraient peut-être un billet de bateau ou d’avion qui les emmènerait loin de l’Europe.

Ils sont des milliers massés devant le 14, quai Louis XVIII – l’immeuble de quatre étages au bord de l’eau qui abrite le consulat du Portugal et, aux étages supérieurs, la famille Sousa Mendes. À deux rues, place des Quinconces, l’une des plus grandes esplanades d’Europe, des réfugiés campent dans des voitures, sous des cartons et sous des tentes.

Aristides de Sousa Mendes informe le ministre des Affaires étrangères du Portugal de la situation, précisant qu’il y a parmi ces gens «des hommes d’État, des ambassadeurs et des ministres, des généraux et autres officiers supérieurs, des professeurs, des hommes de lettres, des universitaires, des artistes célèbres, des journalistes… des étudiants, des employés d’organismes de la Croix-Rouge, des membres de familles régnantes… des soldats de tous rangs et postes, des industriels et des hommes d’affaires, des prêtres et des religieuses, des femmes et des enfants, tous ayant besoin de protection». Nombre d’entre eux, ajoute-t-il, sont «des juifs déjà persécutés qui cherchent à fuir l’horreur de nouvelles persécutions».

L’agitation ne fait que croître à l’approche de l’envahisseur. «C’était le chaos dans la ville», écrit le journaliste américain Eugene Bagger, coincé en France. Il passe la nuit du 17 juin dans sa voiture avant d’être réveillé quand les lumières sur l’esplanade s’éteignent brusquement. «Puis nous avons entendu les bombes, continue-t-il. Nous en avons compté huit, en succession rapide… Ensuite il y a eu le hurlement des sirènes, d’abord éloigné, puis de plus en plus rapproché.»

Aristides, un fervent catholique convaincu d’avoir des ancêtres conversos, ces juifs contraints de se convertir au catholicisme lors de l’Inquisition espagnole, est atterré devant toute cette souffrance. Les uns cherchent leur femme ou leur mari, d’autres sont sans nouvelles de leurs enfants disparus, d’autres encore ont vu des proches tomber sous les bombes allemandes.

Ils sont alors nombreux à ignorer que, sept mois plus tôt, le dictateur du Portugal, le président António de Oliveira Salazar, a émis la tristement célèbre circulaire 14 interdisant aux représentants portugais à l’étranger de délivrer des visas aux réfugiés – particulièrement aux juifs, aux gens de la diaspora russe et à tout «apatride».

D’un strict point de vue technique, le gouvernement Salazar est certes neutre, mais en réalité, cette «neutralité» varie au gré des événements. Avec les forces nazies désormais présentes dans toute l’Europe, Salazar craint de provoquer Hitler ou Francisco Franco, son semblable espagnol.

Voyant la situation se détériorer sous ses fenêtres, Aristides de Sousa Mendes invite les personnes âgées, les malades et les femmes enceintes à se réfugier chez lui où ils peuvent se reposer ou dormir dans des fauteuils, des couvertures et des tapis à même le sol. «Même le consulat était envahi par des dizaines de réfugiés épuisés d’avoir attendu des jours et des nuits entiers dans la rue, dans les escaliers et enfin dans les bureaux», racontera Cesar, le neveu d’Aristides, dans son témoignage à Yad Vashem, l’Institut international pour la mémoire de la Shoah, en Israël. «La plupart ne possédaient que les vêtements qu’ils avaient sur le dos.»

Un soir, Aristides se glisse dans une voiture conduite par un chauffeur pour observer les soldats français armés de baïonnettes et coiffés de casques métalliques qui maintiennent l’ordre. Près de la grande synagogue de Bordeaux, il remarque la présence d’un homme vêtu d’un caftan noir croisé — il s’agit de Chaim Kruger, un rabbin polonais ayant servi dans un village de Belgique qui a dû fuir avec sa femme, Cilla, et leurs trois enfants. Aristides les invite au consulat. Puis le diplomate accueille Chaim Kruger et sa famille chez lui, en s’empressant de préciser toutefois qu’aucun visa ne sera délivré à des juifs.

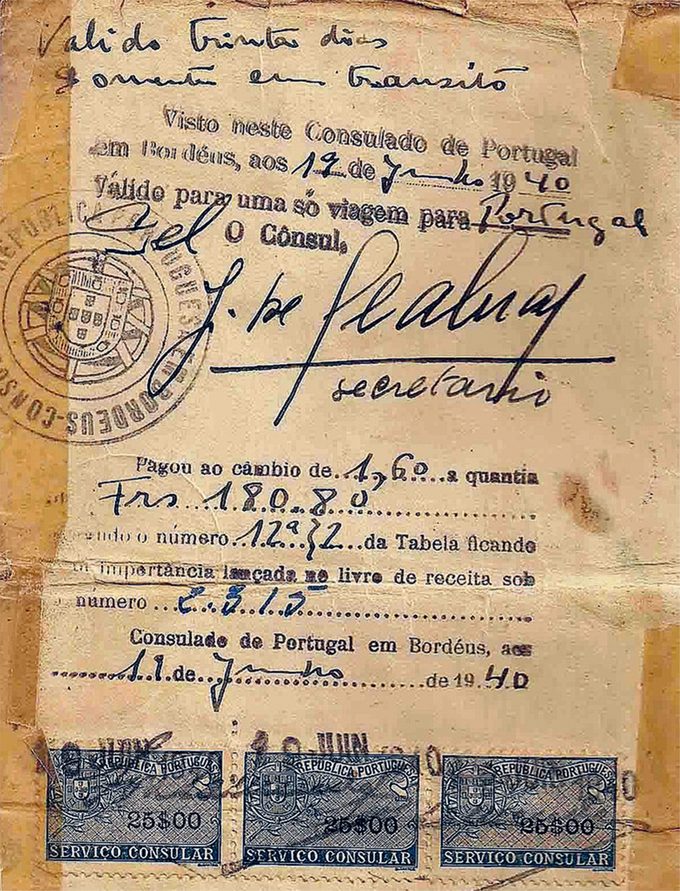

Pourtant, discrètement, il va essayer d’obtenir de Lisbonne l’autorisation de délivrer des visas. La réponse du ministère des Affaires étrangères lui parvient le 13 juin: Recusados vistos. Visas refusés. Passant outre à la décision de sa hiérarchie, Aristides propose des documents à Chaim Kruger, qui les repousse.

«Seulement pour moi? demande le rabbin. Je n’ai pas le droit de me soucier uniquement de moi-même. Comment pourrais-je abandonner tous mes compagnons juifs?

—C’est bon, rabbi Kruger, réagit Aristides. Vous gagnez!»

Aristides de Sousa Mendes comprend ce que son geste révèle de sa situation: en réalité, il va devoir choisir entre se sauver lui-même ou sauver des milliers de gens, entre obéir à son gouvernement ou écouter sa conscience.

Déstabilisé, il reste enfermé trois jours dans sa chambre. Quand il en sort, il annonce: «Je délivrerai un visa à quiconque en fera la demande. Dussé-je être révoqué, je ne puis agir qu’en chrétien, tel que me l’ordonne ma conscience.» Selon l’historien israélien Yehuda Bauer, la suite constitue «sans doute la plus importante opération de secours menée par un seul individu durant la Shoah».

Découvrez l’histoire de deux familles qui fuient l’Allemagne de l’Est en montgolfière.

Ouvrir la porte

Aristides de Sousa Mendes n’est pas né pour souffrir. Membre de la noblesse terrienne, il possède une somptueuse propriété à Cabanas de Viriato, un village du centre du Portugal où il a vu le jour. Tous les jeudis, il accueille avec son épouse Angelina les pauvres du village qui partagent entre eux un repas préparé par les domestiques.

Plutôt extraverti et spontané, Aristides gère mal ses finances et doit souvent emprunter de l’argent à son frère jumeau, Cesar, sérieux et studieux. Ils ont fréquenté la faculté de droit de la prestigieuse université de Coimbra, au Portugal, et obtenu leur diplôme en 1907. Après avoir brièvement exercé le droit, les deux frères se sont engagés auprès du service diplomatique.

Au début des années 1930, après avoir gravi tous les échelons, Cesar est nommé ministre des Affaires étrangères du Portugal. Pendant ce temps, Aristides occupe divers postes diplomatiques au Brésil, en Espagne, en Guyane britannique et à San Francisco.

En septembre 1938, Angelina et Aristides s’installent à Bordeaux avec plusieurs de leurs 12 enfants encore en vie – un fils de 22 ans a été emporté par une rupture de la rate et une fille est morte de méningite en bas âge. Les professeurs d’art et de musique commencent rapidement à défiler dans l’appartement du quai Louis XVIII.

Aristides s’engage dans une relation amoureuse avec une musicienne de 23 années sa cadette, Andrée Cibial. Connue en ville pour ses chapeaux extravagants, Andrée amuse Aristides avec son côté libre penseur.

À la même époque, préoccupé par l’arrivée de juifs d’Allemagne et de républicains antifascistes fuyant la guerre civile espagnole, le gouvernement français installe des camps de détention et d’internement pour y accueillir des réfugiés. En novembre 1939, 10 jours après la mise en application de la circulaire 14 de Salazar, Aristides délivre un visa non autorisé à l’historien juif Arnold Wiznitzer. Il en signe un autre en mars, cette fois à un républicain espagnol, Eduardo Neira Laporte, un professeur de Barcelone.

Bien que les deux hommes aient été à deux doigts d’être envoyés dans un camp français, Aristides a été sévèrement réprimandé par le ministre des Affaires étrangères. «Toute nouvelle transgression ou violation sera considérée comme une désobéissance et pourra vous valoir une procédure disciplinaire», lui écrit à l’époque son supérieur.

Relatant les faits à son frère Cesar, alors ambassadeur à Varsovie, il s’insurge contre «ce Staline portugais qui a décidé de m’attaquer comme une bête sauvage».

Avec les bombes toutes proches annonçant l’arrivée imminente des Allemands, et son gouvernement enferré dans son refus d’accorder un passage sûr aux malheureux réfugiés, Aristides sait certainement ce qu’il risque quand, en juin 1940, il ouvre grandes les portes de sa demeure et commence à délivrer des visas en grand nombre.

Une fois lancé, il ne s’arrête plus. Il signe des visas pour les réfugiés détenteurs d’un passeport et pour ceux qui n’en ont pas. Ils sont des milliers à faire la queue devant son bureau, dans les escaliers, dans les rues. «Ajoutez à ce spectacle des centaines d’enfants et leurs parents exprimant leur souffrance et leur angoisse», dira Aristides de Sousa Mendes quelques mois plus tard.

Les nazis poursuivent leur avance vers Bordeaux et Aristides dort à peine. Devant l’urgence de répondre à toutes les demandes, il se met à signer de façon de plus en plus expéditive, passant de Aristides de Sousa Mendes à Sousa Mendes et, finalement, à Mendes. De peur de perdre leur place dans la queue, les réfugiés s’interdisent de boire ou de manger. Des coups de poing sont échangés.

Chaque jour amène son lot de nouveaux demandeurs. Les grands banquiers Édouard, Eugène, Henri et Maurice de Rothschild ont besoin de documents. Gala souhaite un visa pour elle et son mari, l’artiste Salvador Dali, occupé à construire un abri antibombes dans le jardin de leur maison louée près de Bordeaux.

Pour accélérer l’opération, Aristides réquisitionne son fils Pedro Nuno, son neveu Cesar et José de Seabra, son secrétaire au consulat. Un homme appose le tampon sur le passeport, Aristides le signe et José émet le numéro de visa avant que tout ne soit consigné dans un registre. Le rabbin Kruger se promène au milieu de la foule, prend les passeports, les monte à l’étage pour les faire signer par Aristides puis les rapporte à leur propriétaire.

Parmi les demandeurs, on compte Israël et Madeleine Blauschild – mieux connus sous leurs noms de scène Marcel Dalio et Madeleine Lebeau –, en fuite depuis que les nazis ont diffusé en France une série d’affiches avec la photo de Marcel Dalio illustrant un «juif typique». (Deux ans plus tard, le couple apparaîtra dans Casablanca, un film sur des réfugiés en quête de documents de transit pour le Portugal; Marcel y jouera Émile, le croupier, et Madeleine, la jeune Yvonne qui entonne l’inoubliable «Marseillaise» le visage inondé de larmes.)

La nuit du 17 juin, un homme à la fine moustache, élégant dans son costume de bonne coupe, s’avance vers le consulat. Il s’agit du secrétaire particulier de l’archiduc d’Autriche Otto de Habsbourg-Lorraine, prétendant au trône. L’homme tend 19 passeports. Tous sont tamponnés et signés par Aristides de Sousa Mendes. Le lendemain, les membres de l’ancienne famille royale traversent la frontière espagnole dans cinq voitures suivies par deux camions chargés de leurs biens.

Acclamations – et menaces

Le 19 juin, le président Salazar entend parler des «irrégularités» commises au consulat de Bordeaux. La même nuit, l’Allemagne bombarde la ville. Devant l’avancée inexorable d’Hitler et la perspective de la formation en France d’un régime collaborationniste, la position d’Aristides commence à devenir intenable. L’Espagne va finir par cesser d’honorer les visas portant sa signature, et Salazar le rappellera, l’arrêtera – voire pis.

L’opération visa menée depuis environ neuf jours a déjà sauvé des milliers de vies. Si le quai Louis XVIII est désormais presque vide grâce à l’intervention d’Aristides, ce dernier apprend que des scènes désespérées se déroulent dans le sud.

Appelant le vice-consul du Portugal à Toulouse, au sud-est de Bordeaux, il lui ordonne de commencer à délivrer des visas. Aristides se rend ensuite à Bayonne, à environ 150 kilomètres, une ville proche de la frontière espagnole.

«J’ai trouvé en arrivant environ 5000 personnes dans les rues, immobiles, qui attendaient leur tour nuit et jour», racontera-t-il plus tard.

Il traverse la place centrale quand un groupe de réfugiés le reconnaît et se met à l’acclamer. Constatant que le vieil escalier en bois du consulat menace de s’écrouler sous le poids des demandeurs de visa, il fait installer une table à l’extérieur. Puis, comme à Bordeaux, il improvise une grande file pour signer à la chaîne tous les passeports qu’on lui présente.

Le 22 juin, Salazar câble directement à Aristides de Sousa Mendes: «Il vous est strictement interdit de délivrer un visa d’entrée au Portugal, quelle que soit la personne qui vous le demande.» Puis il envoie l’ambassadeur du Portugal en Espagne, Pedro Teotónio Pereira, enquêter. Une rencontre a lieu entre les deux hommes et Pereira exige des explications. La réponse, couplée à l’air débraillé du consul, va lui faire dire plus tard que Sousa Mendes «n’avait pas toute sa tête».

L’ambassadeur lui ordonne de rentrer à Bordeaux. L’homme préfère se rendre à Hendaye, une ville balnéaire française à la frontière espagnole. Il y constate qu’on refuse l’entrée en Espagne à des centaines de réfugiés. Pereira a donc eu le temps de câbler aux autorités espagnoles de considérer les visas délivrés par Sousa Mendes comme «nuls et sans valeur». Selon le New York Times, 10000 réfugiés se seraient trouvés coincés dans la France occupée par les nazis après la fermeture de la frontière espagnole.

Ayant garé sa voiture près de la frontière, Aristides aperçoit un groupe de réfugiés qui tente en vain de passer. Le diplomate reconnaît alors Chaim Kruger et sa famille, en discussion avec des gardes-frontières. Aristides intervient et négocie pendant plus d’une heure avec les gardes. Finalement, le diplomate soulève lui-même la barrière et fait signe au rabbin Kruger et à ses compagnons d’exil de traverser la frontière pour entrer en Espagne.

Le 24 juin 1940, Salazar rappelle Aristides de Sousa Mendes au Portugal. Le 4 juillet, une procédure disciplinaire est engagée, qui est suivie d’un procès fondé sur des témoignages écrits soumis par de nombreuses personnes impliquées.

Aristides reconnaît que certaines des 15 accusations portées contre lui sont fondées. «Peut-être ai-je commis une faute, écrit-il, mais dans ce cas, elle n’est pas intentionnelle, car bien que je sois resté lucide face à mes responsabilités, je n’ai fait que suivre la voix de ma conscience – malgré la dépression nerveuse dont je continue à souffrir en raison de la charge de travail et qui m’a empêché de dormir pendant plusieurs semaines.»

Avant même que le verdict ne soit rendu, Salazar informe ses ambassadeurs que Sousa Mendes est congédié. Quand la décision est connue en octobre, jugeant insuffisante la punition officielle – la rétrogradation –, Salazar exige que Sousa Mendes soit mis à la retraite.

Aristides réagit avec sa sérénité habituelle: «Je préfère être avec Dieu contre l’homme qu’avec l’homme contre Dieu.» Il ne touchera jamais la retraite qui lui a été promise. Salazar ne juge pas nécessaire de le faire radier du barreau – qui voudrait d’un consul placé sur la liste noire du président? Pour la forme, Salazar fait mettre sous scellés le dossier de la procédure disciplinaire.

Le même mois, à Lisbonne, Andrée Cibial donne naissance à la dernière fille d’Aristides, qui sera ensuite confiée à des parents en France. Après la sanction de Salazar, craignant des représailles, ses autres enfants se dispersent. Sa fille Clotilde part vivre au Mozambique. Deux fils, Carlos et Sebastiaõ, nés en Californie, s’enrôlent dans l’armée américaine. (Sebastiaõ participera plus tard au débarquement de Normandie.) Deux autres fils finissent par immigrer, Luis-Filipe au Canada et Jean-Paul, en Californie.

En 1942, Aristides mange à la soupe populaire de la communauté juive de Lisbonne. Isaac «Ike» Bitton, qui travaille dans la salle à manger des réfugiés, surprend un jour une conversation en portugais du couple Sousa Mendes. «Je me suis approché du chef de famille pour le prévenir que la salle était réservée aux réfugiés, se souviendra plus tard Isaac. À mon grand étonnement, cet homme bon a répondu: Nous sommes aussi des réfugiés.»

Une profonde injustice

Les années suivantes, sa situation financière ne faisant que s’aggraver, Aristides fait campagne auprès de Salazar et du chef de l’Assemblée nationale pour être réintégré dans ses fonctions afin de pouvoir toucher sa retraite. Il s’adresse également au pape Pie XII.

Cesar défend la réhabilitation de son frère et adresse en son nom une lettre à Salazar. Mais, comme l’écrira plus tard Luis-Filipe, le fils d’Aristides, «le roc restait inébranlable et nos espoirs finirent par s’envoler». Pour aggraver l’injustice, voyant la menace d’une attaque allemande s’éloigner et conscient de l’importance que les Alliés accordent aux actions humanitaires, le régime Salazar s’attribue le mérite du travail de Sousa Mendes. Pedro Teotónio Pereira, l’ambassadeur qui l’a pourchassé à la frontière, affirme s’être rendu en France pour prêter assistance «avec tous les moyens à [sa] disposition». Dans un discours à l’Assemblée nationale, Salazar dénonce le sort terrible réservé aux dépossédés de la guerre. «Quel dommage que nous n’ayons pas pu faire davantage», dit-il.

À l’été 1945, Aristides de Sousa Mendes est victime d’un accident vasculaire cérébral qui le laisse partiellement paralysé. Incapable de rédiger les lettres sollicitant de l’aide, il confie sa plume à son fils. Les anciens collègues et amis l’ignorent dans la rue. «Les reproches et les sarcasmes n’étaient pas rares, et venaient parfois de parents proches», regrette Luis-Filipe.

Angelina voit à son tour sa santé décliner et meurt en août 1948. L’année suivante, Aristides épouse Andrée Cibial. Le couple vit dans une effroyable pauvreté. Lui quitte rarement la maison, et la propriété finit peu à peu par tomber en ruine. Elle est saisie et vendue pour couvrir les dettes.

Au printemps 1954, Aristides est de nouveau victime d’un AVC qui l’emporte le 3 avril. Il a 68 ans. Sur son lit de mort, il confie à un neveu que, n’ayant que son nom à laisser en héritage aux siens, il se console que celui-ci ne soit pas entaché.

L’ancien consul est enterré à Cabanas de Viriato au cours d’une cérémonie présidée par le Tiers-Ordre franciscain, une association religieuse dont Sousa Mendes était proche, qui suivait les préceptes de son patron saint François pour qui Dieu vivait en chaque homme.

Après sa mort, le régime «efface» sa mémoire. «Personne au Portugal ne connaît l’histoire de tous ces réfugiés qui sont passés par le pays – pas même les historiens», déplore Irene Pimentel, chercheuse à la nouvelle université de Lisbonne. «Salazar a réussi à faire oublier Aristides de Sousa Mendes.»

Mais ses enfants n’auront de cesse de presser les responsables juifs du Portugal, d’Israël et des États-Unis de reconnaître le rôle de leur père. En 1961, David Ben Gourion, le premier ministre israélien, ordonne la plantation de 20 arbres au nom d’Aristides de Sousa Mendes. En 1966, Yad Vashem le reconnaît comme «Juste parmi les nations».

Au milieu des années 1970, après la mort de Salazar et le renversement du régime, le nouveau gouvernement commande un rapport sur Sousa Mendes. Dans un document accablant, le traitement subi par le diplomate est qualifié de «nouvelle Inquisition». L’administration de l’époque est encore dominée par des fonctionnaires de l’ancien régime et le rapport reste enterré une décennie.

En 1986, 70 membres du Congrès américain signent une lettre adressée à Mário Soares, le président du Portugal, l’exhortant à reconnaître Aristides de Sousa Mendes. L’année suivante, à l’occasion d’une cérémonie à l’ambassade du Portugal à Washington, D.C., au nom du gouvernement, le président présente ses excuses à la famille Sousa Mendes.

Le 18 mars 1988, le parlement du Portugal vote à l’unanimité la réintégration de Sousa Mendes dans les services consulaires et sa promotion au rang d’ambassadeur. «Le temps est venu de lui accorder le visa que lui-même n’aurait pu refuser, proclame à l’Assemblée un membre du Parlement, ce qui vient réparer une profonde injustice.»

«Il m’a embrassée»

On ignore avec certitude combien de personnes il a secourues. En 1964, le magazine Jewish Life avançait le chiffre de 30000, dont 10000 juifs. La fondation Sousa Mendes, formée entre autres d’Olivia Mattis, une musicologue de New York, dont la famille a été sauvée par Sousa Mendes, et de deux des petits-enfants du diplomate, a pu identifier avec certitude 3912 bénéficiaires d’un visa. Olivia Mattis pense qu’ils sont beaucoup plus nombreux.

Il est difficile de le savoir après tant d’années, d’autant plus que de nombreux réfugiés refusaient de parler de la guerre. Par ailleurs, on n’a retrouvé qu’une seule des deux listes de personnes à qui un visa a été accordé par Sousa Mendes durant cette période – et la dictature portugaise a réussi à escamoter les faits.

Même Marie-Rose Faure, l’enfant issue de l’union entre Aristides de Sousa Mendes et Andrée Cibial, n’a pas su tout de suite le rôle qu’avait joué son père. À 82 ans, elle est le dernier enfant survivant du diplomate. Elle vit dans une modeste maison à Pau, au pied de la chaîne des Pyrénées, en France. Cette petite femme chaleureuse à lunettes se souvient de sa première rencontre avec son père. Elle avait 11 ans et vivait en France chez son grand-oncle et sa grand-tante.

«J’attendais ce moment depuis si longtemps», m’a-t-elle confié. Si son père a mis autant de temps à lui rendre visite, c’est que Salazar lui avait interdit de quitter le Portugal. Quand il a enfin pu venir, «il m’a prise dans ses bras et m’a embrassée». Il est revenu souvent pour des vacances de quelques mois et il en profitait pour l’accompagner et venir la chercher au collège tous les jours. «Il y était régulièrement et mes amies le voyaient – c’était important pour moi», dit Marie-Rose Faure.

Elle a découvert à 23 ans ce que son père avait fait à Bordeaux. Un collègue de la mutuelle d’assurance où elle était employée avait lu un article sur lui et lui avait demandé s’il s’agissait d’un membre de sa famille. Quand j’ai voulu savoir quel effet cela lui avait fait, Marie-Rose a réfléchi un instant avant de répondre. «Ça a été un choc. Il avait sauvé entre 10000 et 20000 juifs.»

Nous ne connaîtrons sans doute jamais le nombre exact, mais c’est bien moins important que ce que nous savons. Selon la tradition juive, «qui sauve une seule vie, sauve le monde entier». Aristides de Sousa Mendes a sauvé de nombreuses vies et, grâce à lui, bien plus encore ont vécu.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!

©2021, Chanan Tigay. Tiré du Smithsonian Magazine (novembre 2021).