MONTRÉAL, UN SAMEDI matin. Tous les cafés internet sont fermés. Après avoir sillonné le centre-ville en tous sens, Louis-Bernard Robitaille a finalement trouvé un petit hôtel où l’employée a accepté de lui imprimer un texte. « Si elle avait été moche, je lui en aurais donné la moitié, mais comme elle était charmante, je lui ai refilé un bon pourboire. »

Il sourit, l’œil goguenard, l’air un peu coupable tout de même, car ce genre de blague ne trouve pas toujours preneur de ce côté-ci de l’Atlantique. Il en est autrement dans la capitale française où, comme il l’affirme dans Les Parisiens sont pires que vous ne le croyez, une conversation sera jugée ennuyeuse sans une bonne dose d’ironie et de cynisme. « Car ce qui compte à Paris, écrit-il dans ce quatrième titre sur la France, ce n’est pas de conjuguer les verbes correctement, mais de s’exprimer avec aisance et autorité ».

Or après plus de 40 ans de présence continue sur les bords de la Seine, le journaliste-écrivain est aussi Français que la tour Eiffel et la place des Vosges. La preuve : il publie à un rythme d’enfer, entre autres dans une maison d’édition située rue Saint-André-des-Arts (Denoël), et, à l’instar de tout Parisien qui se respecte, il sait se montrer « insupportable » si la situation l’exigent.

Évoquant son mauvais esprit justement, il rapporte qu’une administratrice de l’Université McGill lui a offert cette mise en garde : « Inutile d’y penser, vous ne pourrez jamais revenir au pays. » Être taxé d’irrécupérable par une Anglo-saxonne gentille, mais forcément bien pensante, ne l’a pas froissé, bien au contraire. Il y a vu une forme de consécration.

Il lui arrive d’abuser d’une expression simplement parce qu’il la trouve rigolote. À ce chapitre, « moche » obtient ses faveurs, comme plouc, bobo, chic, hyperactif, gauche caviar et bourgeoisie Rolex. Le terme bling-bling en revanche le rebute carrément. « C’est tous les tarés qui disent ça pour sonner anglais », grince-t-il.

La Presse l’a dépêché dans le pays de Pompidou en 1972 et « ils m’ont oublié là », a-t-il coutume de dire. Très vite, il est devenu l’expert du dis-moi-donc-les-Français-sont-y-vraiment-comme-ça ? D’une société réputée indéchiffrable, il a résumé les excès, exposé les codes, débusqué les contradictions. Il a écrit un bouquin sur l’Académie française bien avant que Dany Laferrière ne fasse son entrée sous la coupole. Dans ses livres comme dans ses articles autrefois, l’ex-correspondant de La Presse nous entretient de ses propres obsessions en même temps que de la comédie humaine qui se joue autour de lui. Il n’y a que la gastronomie qui manque à son florilège. Abonné aux pâtes au moins six fois la semaine, Louis-Bernard est très peu porté sur la liturgie culinaire.

À La Presse, il livrait plus de 150 grands papiers par année. De Laurent Fabius à Catherine Deneuve en passant par Serge Gainsbourg et Bernard-Henri Lévy, il a écrit sur les intellectuels et les artistes de son temps, préférablement de gauche. Quant aux Québécois il les a vus défiler en rangs serrés, jusqu’à l’apothéose des années 2000. Trente ans plus tôt, les seuls chanteurs québécois à faire parler d’eux dans la population rive gauche étaient Gilles Vigneault et Robert Charlebois.

« L’image des Québécois à Paris a été complètement bouleversée par quelqu’un de relativement improbable : Céline Dion. Même sur France Inter, qui est la radio des bobos, on se montre durablement impressionné. Parce que le succès est très respecté à Paris, l’effet s’applique également aux vieux hits comme l’émission Surprise sur prise dont le titre est passé dans le vocabulaire. À Paris quand tu vis une situation impossible, on te lance : Marcel Béliveau ? »

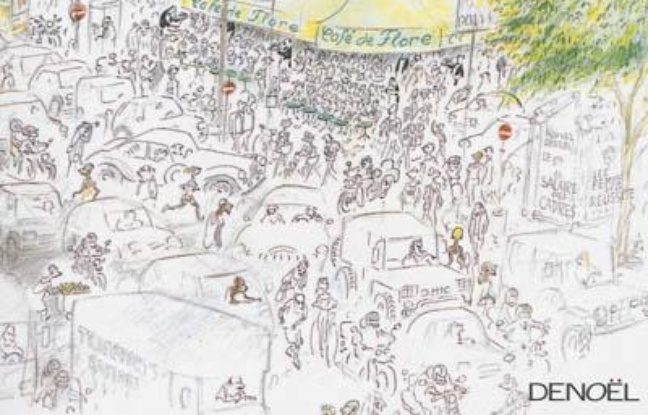

Il a d’abord découvert la Ville Lumière étudiant, à 19 ans. Sentiment d’étrangeté. L’Hexagone s’apparente alors à une autre planète. « On disait : « Envoyez-moi un pneu(matique) », se souvient-il, c’est-à-dire un message via un système de courrier par tubes qui traversait Paris. Il n’y avait pas de zones piétonnes, pas ou peu de McDo. Tu croisais encore des célébrités au Café de Flore. Personne n’avait le téléphone. Je me souviens que le comédien Gabriel Gascon avait fait une demande. On lui avait promis une ligne, mais il y avait quatre ans d’attente. »

À Montréal, il appartenait au groupe Comité Indépendance-Socialisme. Quelques jours avant l’assassinat de Pierre Laporte en octobre 1970, il avait reçu Pierre Vallières chez lui. Plusieurs de ses connaissances ont abouti derrière les barreaux, d’autres ont carrément été assassinés ou tués. Début 1970, il interviewait Daniel Cohn-Bendit, le héros de mai 68 en France, de passage à Montréal. La recrue de La Presse portait des verres fumés et fumait comme un pompier. « Si à 20 ans tu n’es pas marxiste, t’es un con », dit-il.

Il abandonnera progressivement l’idéal marxiste, mais « si l’on soutenait un idéal révolutionnaire, je préférais ceux qui allaient sur le terrain aux lecteurs en chambre », authentiquement français, c’est-à-dire éloquents, cultivés, enflammés et « criminels cyniques ». Parmi ces derniers, Henri Charrière dit Papillon qu’il confesse pour son journal en 1972. « Charrière m’a montré son pouce coupé. Souvenir de l’une de ses évasions du bagne. Après quoi il m’a invité chez Lipp, la plus célèbre brasserie parisienne. »

Il habite alors un quartier derrière Montparnasse, un immeuble miteux placé sous la surveillance d’une infâme concierge – une espèce complètement disparue aujourd’hui. Pour se déplacer, il conduit une petite moto. Exercice périlleux. Un soir de bombance, il se fracture la mâchoire. Il déménage par la suite dans un meublé heureusement pourvu du téléphone – car il dicte tous ses papiers via le combiné. Son numéro de l’époque ? Voltaire 8247…

Joli garçon, il porte l’écharpe, le costume en velours, les lunettes et, pendant un temps, la moustache. À telle enseigne qu’on le croirait sorti d’un film de la Nouvelle Vague. « Salut l’Européen ! » lui lance d’ailleurs son perspicace oncle Armand. En plus, il a adopté l’accent en un tournemain. « Si tu veux communiquer avec les gens, vaut mieux parler la même langue », offre-t-il en guise d’explication.

On lui a parfois reproché un certain maniérisme voire une pincée de snobisme. Alors qu’en réalité sa véritable passion a toujours été la langue. Non pas celle des dictionnaires, mais celle des lycéens, des chauffeurs de taxi, des marchandes de fleurs. La langue de la rue impertinente, argotique, chaotique, colorée et qu’on retrouve également au cinéma.

Près d’un demi-siècle après avoir mordu dans son premier jambon-beurre, Louis-Bernard a certainement contribué à démystifier la France aux yeux des Québécois. « Pour ceux que ça intéresse, j’ai été utile », glisse-t-il avec une réelle modestie. Quelques mois avant que sa signature ne déserte La Presse, il y a près d’un an, il a publié un cinquième roman, Dernier voyage à Buenos Aires. Son plus récent essai, Les Parisiens sont pires que vous ne le croyez, s’ajoute également à un très beau livre sur Sète, paru en 2011 et qui, de toutes ses publications, est celle qu’il préfère. Sans doute parce qu’il est Sétois quatre mois par année et qu’il possède un appartement sur les hauteurs de la ville avec vue sur la Méditerranée. Un vrai Parisien quoi !