Le plus long fleuve

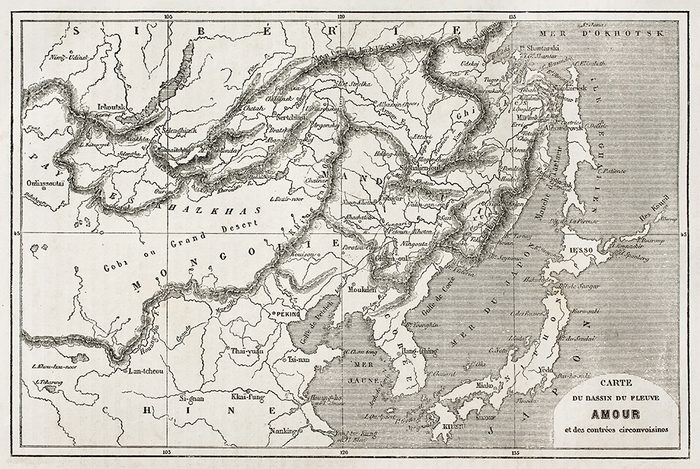

L’Amour est l’un des plus longs fleuves du monde, pourtant rares sont ceux qui en ont entendu parler. Sur la majeure partie de ses plus de 4000km, dont certaines sections portent des noms différents, il forme une frontière naturelle entre la Russie et la Chine. À 80 ans, l’auteur de récits de voyages britannique Colin Thubron suit le fleuve de son cours supérieur, en Mongolie, jusqu’à la côte pacifique de la Russie. Il a entrepris cette aventure à la fin de l’été 2018 et au printemps 2019. Son livre The Amur River: Between Russia and China1 (Le fleuve Amour: entre la Russie et la Chine) est paru en septembre2021.

Il nous entraîne dans un coin perdu du monde que peu d’étrangers – encore moins de l’âge de l’auteur – oseraient explorer. Dans cet extrait, nous le rejoignons en Sibérie, à la fin du premier tiers de son voyage. Il se trouve dans le petit port fluvial de Sretensk sur la rivière Chilka, un affluent de l’Amour, où il entend parler d’un petit bateau de passagers qui le conduira à 80km de la frontière chinoise. Cinq jours durant, il monte la garde et attend près de la rivière. C’est alors que trois coups funestes sont frappés à la porte de sa chambre d’hôtel.

J’aurais dû me douter que quelque chose se produirait. Je suis resté trop longtemps ici, trop visible dans un lieu que les étrangers ne visitent jamais. Quand j’ouvre la porte, trois policiers se dressent devant moi.

«Suivez-nous!»

Au poste, deux autres agents m’interrogent autour d’une table nue. L’un d’eux, le supérieur, me fixe d’un regard froid. L’autre est une jeune femme au visage dur qui ne cesse de consulter son ordinateur. Une enseignante locale sert d’interprète.

«Qui connaissez-vous dans notre ville? demande le gradé.

— Personne.

— Alors que faites-vous ici?

— J’écris un livre sur le fleuve Amour.

— L’Amour est à l’est. Ici, c’est la Chilka.

— La Chilka est un affluent de l’Amour.»

L’anglais de l’interprète est plus mauvais que mon russe, appris au cours de mes voyages en URSS 40 ans plus tôt. Mais sa traduction me donne le temps de réfléchir.

Il reprend: «Vous êtes ici depuis cinq jours.

— J’attends le bateau.»

Je m’entends évoquer les quais et la circulation fluviale au XIXesiècle, m’enthousiasmer pour l’importance historique de Sretensk comme lien entre l’Europe et le Pacifique russe.

Il m’observe avec une hostilité non dissimulée. «Où avez-vous appris tout cela? Comment en savez-vous plus que nous?» Aucune lueur d’ironie dans son regard. Je réponds qu’on peut lire ces informations dans les livres d’histoire.

Il marque un temps d’arrêt, déconcerté par l’énigme que représente ce vieil homme qui fait peut-être seulement semblant de boiter* et parle mal le russe, mais n’est pas équipé comme un espion – aucune caméra cachée – et voyage comme un gitan.

La policière annonce: «Votre visa n’est pas conforme.» Elle brandit mon passeport. «C’est un visa de travail, alors que vous devriez avoir un visa de touriste.»

« Je ne suis pas un touriste. J’écris…»

Ils quittent la pièce pour discuter et reviennent avec un formulaire à signer. Il déclare que mon entrée en Russie constitue un délit. Je dois payer une amende. Mon visa est invalide et je pourrais être expulsé du pays.

L’amende est insignifiante. Mais l’homme reprend ensuite: « Nous vous envoyons à Tchita. Le bureau de l’immigration décidera quoi faire de vous.»

Je suis consterné. Tchita, la capitale administrative, se trouve à plus de 300km de là. Mon voyage serait suspendu pendant des semaines. On m’envoie dans une pièce voisine pour prendre mes empreintes digitales. De retour dans la salle d’interrogatoire, je suis à nouveau seul. Cela fait trois heures que je suis arrêté. Quand les agents reviennent, la femme m’annonce que je suis libre de poursuivre mon voyage. Elle est vraiment désolée pour le dérangement. Elle me sourit. J’imagine des blocs de glace se briser.

«Vous pouvez bien sûr écrire sur notre passé et nos paysages. Tout le monde est honoré qu’un visiteur soit venu de Londres» Je l’écoute, bouche bée. Elle me serre la main en guise d’adieu.

Je suis soulagé quand le bateau de passagers apparaît le lendemain matin. J’embarque avec un groupe de vieilles femmes chargées de sacs et de baluchons. Nous quittons le rivage et mettons le cap à l’est. L’euphorie me gagne. Il souffle un vent froid d’automne.

Une beauté sauvage

La Chilka se mue en corridor profond vert olive. Sur les berges, des rideaux de forêt se déploient, des bouleaux s’élancent, parés de reflets dorés. Parfois, les collines s’inclinent pour embrasser l’eau de leurs dalles de granite fissuré mouchetées de lichens orange. Çà et là, les versants s’ouvrent sur une vallée adoucie par les arbres, dont je contemple la beauté sauvage. Nous croisons un village en rondins de bois.

Le capitaine remarque l’étranger que je suis et m’invite à m’asseoir à ses côtés. «Je sillonne la rivière depuis 38 ans, je connais mon chemin par cœur maintenant.»

— Que font les habitants dans ces villages?

— Rien!

— Est-ce qu’ils pêchent?»

Le capitaine éclate de rire. «Seuls les hérons et les cormorans vont à la pêche.» De tout mon voyage, je n’ai pas vu un seul pêcheur.

L’homme marmonne pour lui-même: «Londres, Londres». Il dit mépriser même Moscou, où il n’a jamais été. Il agite la main en direction des arbres. «Eux sont ma ville!»

Dans un mois, la Chilka commencera à geler, me glisse le capitaine. Son travail s’interrompra jusqu’à la fin du printemps.

À la tombée de la nuit, les falaises pâlissent, passant du granite au calcaire. La rive nord est bordée des dômes bas de collines rases. Nos arrivons au terme de notre voyage dans le village de Ust’-Karsk. Le capitaine s’écrie: «Au revoir, Londres!», avant de m’indiquer un café faiblement éclairé dans le crépuscule.

Au centre de chaque village sibérien, dans une gargote ou une auberge déserte, préside quelqu’un – généralement une matriarche bourrue – qui détient le capital de savoir local et de conseils. Ici, Irina, femme chaleureuse et tonitruante aux cheveux tirant sur le blond, m’observe avec une stupéfaction passagère avant de déclarer qu’il n’y a pas d’auberge, mais qu’elle sait où trouver un lit.

Son restaurant paraît trop grand pour sa clientèle – un espace morne traversé de quelques habitués en quête de vodka. J’attire pourtant un essaim de jeunes hommes, qui beuglent des salutations, m’assaillent de questions et commandent des boissons à grands cris. Ils ne me relâchent que lorsque la fille adolescente de la restauratrice débarque à bord d’une camionnette délabrée pour m’emmener ailleurs.

Le bâtiment se dresse au milieu d’un verger à l’abandon. Une femme à la voix douce attend avec la clé, et je pénètre dans un dortoir de trois lits en fer. Quand elle s’en va, je me blottis sous des couvertures élimées pour écouter le silence.

Le lendemain matin, je constate que j’ai dormi dans l’annexe de la bibliothèque du village. Dans une pièce attenante, des étagères débordent de vieux livres. La bibliothécaire apparaît et nous partageons un petit-déjeuner de pain noir et de confiture de cerise. «Plus de 2000 volumes sont entreposés ici, me dit-elle, dont tous les grands classiques russes.» Elle est fière de sa collection de livres anglais traduits: Sir Walter Scott, Mark Twain et les œuvres complètes de Charles Dickens.

Ce sont des survivants de l’ère soviétique, guère renouvelés depuis. Je flâne entre les piles de livres, stupéfait de leur présence dans ce coin perdu.

Zone frontalière

La Chine se trouve à 80km à vol d’oiseau. Dans cette région longtemps interdite d’accès, la rivière Argoun – qui fait désormais office de frontière avec la Chine – serpente depuis le sud et conflue avec la Chilka pour former le fleuve Amour, qui sépare la Russie de la Chine sur plus de 1600km. Mon voyage se poursuivra par voie terrestre, en contournant cette région pour atteindre la frontière de l’autre côté. Je déniche un homme pour me conduire vers le nord sur une route de montagne en direction du chemin de fer transsibérien. Durant la majeure partie du XIXesiècle, plusieurs milliers de prisonniers travaillaient dans les champs aurifères, propriété personnelle du tsar. Les prisons entourées de palissades et les huttes de condamnés autrefois disséminées dans cette vallée ont pourri sur place.

Nous descendons à travers bois et, vers midi, comme surgissant d’une faille temporelle, nous atteignons la seule route qui traverse la Sibérie. L’autoroute de l’Amour, ou route R297 – une modeste deux voies – est pratiquement déserte. Je n’aperçois que des fourgons militaires et quelques camions bâchés. Selon mon chauffeur, ils transportent des produits chinois de contrebande et de la drogue. Nous finissons par repérer au nord les lents géants du Transsibérien parcourant le pays. À travers tout l’est de la Sibérie, le chemin de fer et l’autoroute courent en tandem, escortés par l’Amour au sud. Dans la première gare ouverte, après un copieux repas de saucisses et pommes de terre, j’embarque pour la ville de Skovorodino. Le train a peu changé depuis mon dernier voyage, 20 ans plus tôt; les mêmes couchettes glissantes, les fenêtres coincées, l’odeur nauséabonde de l’urine et le doux tressautement des voitures.

Nous atteignons Skovorodino à l’aube. Il y a plus de 20 ans, dans les dernières années de la présidence de Boris Eltsine, j’avais quitté ce village pour un détour discret à la frontière chinoise. Aujourd’hui, un permis d’une rare sévérité est requis pour entrer dans la zone frontalière. Je demande effrontément cette autorisation au service fédéral de sécurité, descendant du KGB. Une vieille paranoïa hante cette région. Des ennemis infiltrés semblent rôder partout. Ils étaient d’abord japonais, puis ils sont devenus chinois, jusqu’à ce qu’enfin espions et saboteurs prolifèrent dans la psyché nationale. Seule la vigilance d’héroïques garde-frontières protège la mère patrie de la subversion. La peur soviétique survit dans la plus longue frontière fortifiée au monde. Des kilomètres de fil barbelé courent sur un sol ratissé pour détecter les empreintes de pas.

Trois jours durant, j’attends à Skovorodino que le service de sécurité me délivre l’autorisation de visiter le village frontalier d’Albazino, premier établissement russe sur le fleuve Amour. Mon soupir de soulagement fait sursauter l’aimable officier.

Un portail double – structure branlante de fil barbelé de quatre mètres de haut – enjambe la route vers Albazino. Les gardes émergent d’un blockhaus, examinent mon permis et traînent le portail pour l’ouvrir. En approchant des petites maisons dispersées d’Albazino, j’observe ses champs et pâturages à demi abandonnés, inchangés depuis ma dernière visite.

Près du fleuve, le mirador d’acier est vide, mais vers le sud se détache une suite infinie de poteaux reliés par du fil barbelé. Là où la berge devient plus escarpée et que la rivière coule 100m en contrebas, je marche sur des débris de fils rouillés et de poteaux affalés au sol. Sur l’autre rive se déploient les dômes d’une raffinerie de pétrole chinoise, reliée à un oléoduc enfoui sous le fleuve.

Dans l’enceinte du musée d’Albazino se trouve la reconstitution d’une ferme et d’une chapelle cosaques. À l’entrée resplendit la représentation violente et romantique du siège du fort local par les Mandchous au XVIIesiècle. Des guerriers hirsutes combattent tels des dieux sous les tourelles enflammées de leur château condamné.

Un homme du nom d’Alexeï est assis au soleil. Il doit avoir entendu qu’un étranger est arrivé car il a revêtu l’uniforme de cérémonie des Cosaques de l’Amour: veste vert olive, pantalon à rayure jaune et couvre-chef en peau de mouton. Il lance une salutation: Slava Bogu! («Gloire à Dieu!»). Je serre sa grande main douce. Il y a 20 ans, j’ai rencontré sa grand-mère, Agrippina, une femme de près de 90 ans riche de toute la mémoire cosaque de la région. Rayonnant de fierté, Alexeï parle d’elle comme s’il s’agissait d’une sainte féroce, et lorsqu’il déclare «Les Cosaques sont de retour!», sa voix fait l’écho à celle de son ancêtre. «Nous ne devons jamais oublier! dit-il. Aujourd’hui, nos écoliers réapprennent leurs propres traditions. Bientôt, nous rebâtirons notre fort ici, et nous patrouillerons de nouveau. Ces garde-frontières ne sont pas suffisants. La Russie a besoin de nous!»

Les chefs d’État russes se sont toujours méfiés des Cosaques, dont l’esprit d’indépendance leur semblait une menace. Ils ne formaient pas une communauté distincte, mais un vaste réseau d’hommes de la frontière militarisés, des bandits sans autorité. Ils composaient certains des plus impitoyables régiments des armées impériales, et ont plus tard été massacrés par Staline. Aujourd’hui, Vladimir Poutine les utilise avec prudence comme paramilitaires aux frontières occidentales de la Russie, et comme gardiens de l’ordre. «Les frontières n’ont pas besoin d’être gardées, réponds-je. La Russie et la Chine sont en paix.» Les poings d’Alexeï se crispent. «Mais nous devons être prêts. Toujours. On ne peut pas faire confiance aux Chinois. On ne peut jamais être certain.» Son visage frémit sous sa toison noire.

Une vieille angoisse renaît

À la gare de Skovorodino, je grimpe à bord du Transsibérien. Il suit le fleuve Amour le long d’un immense arc en direction du sud-est. Alena, une jeune fille de 16 ans, partage mon compartiment. Elle photographie tout, moi compris – «Mon premier étranger!»–, et son optimisme candide est contagieux. J’emporte son enthousiasme dans les rues de Blagovechtchensk, la deuxième ville sur l’Amour.

Selon les critères sibériens, Blagovechtchensk, fondée en 1856, est une ville ancienne. Sa population a explosé après la découverte de gisements d’or et des palais marchands ont poussé à la fin du XIXesiècle. Depuis presque deux mois, je n’ai croisé aucun bâtiment qui ait une valeur architecturale, ni de structure plus vieille que moi. Un sentiment d’euphorie affamée m’accompagne dans les rues de la ville. De grandes demeures en stuc pastel – bleu turquoise, jaune champagne – sont devenues des bureaux, une faculté, des restaurants.

Sur l’autre rive, étincelant tel un mirage ou un tourment, se dresse la ville chinoise de Heihe. Elle n’était encore qu’un village dans les années 1990. Sa géométrie abrupte porte les miroitements du futur. Encore coiffés de grues, ses gratte-ciel de 40 étages semblent fuser vers le ciel avec une énergie et une impatience fébriles. Une grande roue géante mesure le double de sa jumelle russe dans le parc où je me repose.

Pour la première fois, la solitude du fleuve, où je n’ai vu qu’un seul bateau sur des centaines de kilomètres, est rompue. Ici, le cours d’eau appartient aux humains. Des vedettes de police des deux pays glissent dans un sens et dans l’autre. Des barges, arborant pour la plupart le drapeau chinois, transportent des caisses et des camions en aval; les bateaux de plaisance de Heihe les dépassent, leurs enceintes déclamant l’histoire de cette rive qui était jadis la leur.

Après 1858, les Russes ont considéré l’Amour comme leur territoire, reléguant les Chinois à sa rive sud. Ce n’est qu’en 1986 qu’à Vladivostok – un haut-lieu de conciliation –, Mikhaïl Gorbatchev a validé la norme internationale des bornes fluviales, selon laquelle la frontière ne se situait plus sur aucune des deux rives, mais sur la voie navigable de l’Amour entre les deux. Les Chinois appellent l’Amour le Heilongjiang, la rivière du dragon noir, pour la grandeur impériale de l’animal légendaire emblème de l’empereur.

Sur les quais de Blagovechtchensk jusqu’au terminal des ferrys, où arrivent les bateaux en provenance de Heihe, on ne voit presque pas de Chinois. Ce sont des Russes qui mettent péniblement pied à terre, courbés sous d’énormes paquets entourés de ruban adhésif contenant des marchandises venues de l’autre côté du fleuve. Ils transportent tous les produits que les Chinois excellent à manufacturer, chargés chez des négociants chinois à Heihe, puis déchargés chez des détaillants chinois de la ville russe.

Ce commerce transfrontalier entre les deux villes a éclos au début des années 1990, avec l’éclatement de l’Union soviétique. Il est vite devenu incontrôlé. Les autorités locales ont dû imposer de sévères restrictions sur l’entrée des marchandises chinoises. Et puisqu’il était plus facile et moins cher pour les Russes de passer la frontière, les Chinois ont commencé à les employer comme manutentionnaires. Beaucoup sont des femmes d’âge mûr. Elles gagnent moins de 10dollars par trajet.

Au bazar central de Blagovechtchensk, les Chinois sont partout. Ils ont contourné l’interdiction de posséder des étals en créant des partenariats avec des Russes. De jeunes Chinois au visage dur portant une coupe en brosse, harnachés de ceintures porte-billets et de trousseaux de clés, inséparables de leur calculette et téléphone portable, travaillent à l’arrière de leur boutique – à déballer et établir l’inventaire – tandis qu’un Russe léthargique accueille les clients à l’avant.

Pendant 30 ans, jusqu’au début du rapprochement sous Gorbatchev en 1986, les deux puissances entretenaient une lourde hostilité. Aujourd’hui encore, les Chinois gardent rancune d’avoir perdu leur territoire du nord de l’Amour, envahi par la Russie impériale. Entre-temps, le déséquilibre de population dans le bassin du grand fleuve n’a fait que croître. Les quatre provinces russes longeant l’Amour sont habitées par une population déclinante de trois millions d’habitants, tandis que les trois provinces chinoises situées sur l’autre rive en comptent presque 20 fois plus.

Les premières estimations de l’infiltration chinoise situaient à deux millions le nombre de personnes ayant gagné l’Extrême-Orient russe après l’effondrement de l’Union soviétique. Des chiffres plus récents les évaluent à 30000, mais la peur n’a pas disparu. Une vieille angoisse refait surface: Moscou aurait abandonné la région, qui finirait par devenir une province chinoise.

Le lendemain matin, la veille de ma traversée vers la Chine, je me prépare à parler cette langue, mal apprise des années auparavant. Laisser derrière moi la complexité de la grammaire russe me soulage. Le chinois, qui ne possède pas de temps verbaux, de genres, ni même de singulier et de pluriel, semble soudain merveilleusement simple.

Entrer en Chine

Quelque part vers le milieu du fleuve, où le courant est plus sombre et profond, les eaux deviennent chinoises. À Heihe, les agents frontaliers mettent 40 minutes à étudier mon visa, qui gravit une hiérarchie de fonctionnaires amusés avant de recevoir son tampon dans un inquiétant froncement de sourcils. «Seuls les Russes viennent dans ce sens», déclare un agent.

Mon autobus emprunte des boulevards larges et propres bordés de gratte-ciel. Garées sous des immeubles imposants où de pimpantes jeunes femmes déambulent sur des bottines à talons hauts s’alignent des Subaru et Toyota flambant neuves, ainsi que des Land Rover aux vitres teintées.

La circulation et la population se densifient. Je continue à pied. Dans la rue Wenhua, le chahut du commerce se mue en cacophonie. Derrière d’étroites vitrines, les boutiques s’ouvrent sur des palaces vivement éclairés où trompettent des haut-parleurs. Sur les trottoirs, les étals débordent de vêtements bon marché, de vaisselle, de gadgets numériques, et même de tortues domestiques et de poissons rouges.

Partout, on courtise les Russes. Le cyrillique se marie aux sinogrammes sur les panneaux de signalisation. Pourtant, je n’aperçois aucun Russe. Autrefois, quand le rouble avait de la valeur, les Russes fourmillaient ici par milliers. Les Chinois s’efforçaient de les satisfaire avec de la vodka locale, des vêtements en vogue à Moscou, des tailles plus généreuses pour les jupes, les ceintures, les soutiens-gorges. Je gravis les marches de la librairie Pouchkine pour déboucher dans un lieu au calme soudain. Dans un mandarin approximatif, je demande à une employée où se trouvent les livres russes. Elle me répond qu’il n’y en a pas. Elle n’en a pas vu depuis des années.

Un homme rencontré à Blagovechtchensk a recruté pour moi un Chinois sans emploi pour qu’il me guide, si je m’entends bien avec lui. Liang arrive à l’hôtel, vêtu d’un jean délavé et d’une veste élimée sans manches. Sous sa casquette plate, je découvre un visage solennel qui me renvoie mon sourire avec une sérénité mélancolique. Il trouve mon voyage étrange, bien sûr. Au-delà de Aihui à 30km d’ici, dit-il, il ne connaît pas le fleuve. Il retire sa casquette pour révéler un crâne dégarni. Il a travaillé à Heihe comme imprimeur, puis comme charpentier, et a même été guide touristique pendant un moment. C’est peut-être depuis cette époque que ses mots se teintent d’un russe étrange, auquel je réponds en mauvais chinois. Ça ne doit pas être beau à entendre.

Il n’est allé qu’une seule fois en Russie, m’explique-t-il, lors d’un voyage de groupe à Novossibirsk avec sa femme. «Nous avons été agressés par un gang de la mafia, mais nous nous sommes défendus.» Il sourit à la manière de la Chine rustique, sur une rangée de dents cabossées. Je l’apprécie d’instinct, et je sens qu’il est soulagé par mon apparence un peu dépenaillée, comme la sienne. Nous nous accordons pour partir dans deux jours. Liang m’accompagnera sur les quelques centaines de kilomètres qui nous séparent de Tongjiang, où nous nous quitterons.

Un relais d’autobus nous fait longer le fleuve vers l’est pendant quatre jours, et nous avons bientôt le sentiment d’être en vacances. Nous savourons des petits-déjeuners de petits pains à la vapeur ou de kasha (une bouillie à base de sarrasin) dans des restaurants sobres où des ouvriers et des fermiers instaurent un brouhaha jovial. Liang adore ces auberges. Le soir, il les repère avec une effervescence enthousiaste. Ses baguettes volent d’un sauté à un chow mein en passant par une variété de plats.

Ici, les habitants ont rarement vu d’étranger, pas même un Russe, et j’attire l’attention. Liang aime parler de moi – «Monsieur Toubelong est un auteur venu d’Angleterre… Il est tombé de cheval en Mongolie… Il est très vieux, mais il sait utiliser des baguettes…» – comme si je ne comprenais rien.

Sur les quais grouillants de Jiayin, toute la ville semble de sortie. Les habitants déambulent dans une allée piétonne le long du fleuve, dans le bruissement des fanions rouges et des affiches où le sourire envahissant du président Xi Jinping impose le bonheur. Tout le monde photographie tout le monde. Des bateaux de plaisance voguent près du rivage. L’un d’eux passe en chuintant, sa proue dressée en forme de colossal brontosaure de plâtre. Nous sommes dans une «ville de dinosaures». Il y a plus d’un siècle, des squelettes ont été déterrés de ses berges érodées.

Le mercure des mines d’or

Le long des 300km de route entre Jiayin et Suibin, les villages semblent décrépits, les maisons abandonnées ou en ruine. Cette désolation nous suit au-delà des plaines inondables du Songhua, le plus grand affluent de l’Amour, jusqu’à Suibin. Nous entrons dans des banlieues aux cours remplies de ferraille et de charbon. À la nuit tombée du jour, nous prenons nos quartiers dans un grand hôtel mal éclairé et descendons au bord du Songhua. Il coule ici aussi large que l’Amour, mais quand je plonge la main dans le courant, elle disparaît dans un liquide poisseux de vase et de pollution.

Descendant de la Mongolie, les eaux de l’Onon, l’affluent le plus occidental de l’Amour, sont claires. Mais à la confluence de la Chilka et de l’Amour, elles sont contaminées par le mercure de mines d’or vétustes. Quant au Songhua, il est désormais si souillé par l’industrie qu’il s’agit du premier contaminant de l’Amour. Sur la rive russe, en aval, les habitants disent que le poisson a un goût de produits chimiques.

De retour à l’hôtel, nous voyons nos maigres bagages attendre à la réception. Paniqué à l’idée d’abriter un étranger, le propriétaire des lieux a contacté la police. Deux costauds à la mine sévère et en tenue de combat font irruption dans le hall d’entrée. L’un d’eux assène: «Les étrangers sont interdits. Qui connaissez-vous ici? Êtes-vous russe?» Ils s’échangent mes papiers et posent de nouvelles questions. Ils entrent mon numéro de passeport dans l’ordinateur de l’hôtel, passent des coups de téléphone et fouillent mon sac à dos. Où se trouve le reste de mes bagages? Qui m’a envoyé ici? Ils font une copie de mon visa et finissent par partir, la mine toujours sombre.

On nous laisse pénétrer dans une grande chambre lugubre. Liang s’endort, agrippé à son téléphone. Je reste éveillé une heure de plus à écouter le bruit des pas. Le lendemain, notre bus emprunte le Songhua à bord d’un ferry. La ville de Tongjiang émerge, silhouette spectrale de grues et d’îles. En approchant, je comprends qu’il ne s’agit pas d’îles, mais de barges chargées de montagnes de bois sibérien. Six ou sept d’entre elles remontent péniblement le cours d’eau vers des côtes chinoises plus reculées.

C’est l’exportation qui excède et aigrit tant de Russes: l’abattage – en grande partie illégal – de leur taïga native. Pour eux, la forêt est une fierté nationale. Elle renferme leurs mythes et leurs plus anciennes croyances. Pourtant, avec la complicité de scieries chinoises, les sociétés forestières russes dévastent de grandes bandes de forêt vierge et d’espèces protégées, et les troncs passent d’intermédiaires en fonctionnaires corrompus jusqu’à ce que leur origine ne soit plus identifiable. On estime que la Russie perd chaque année une zone boisée de la taille de deux fois la Belgique.

Est-ce parce que nous sommes sur le point de nous quitter? Liang partage des réflexions longtemps refoulées. Il sait que je mène des recherches pour un livre et il veut que j’écrive ceci: «Je pense que nous n’aurions jamais dû signer ce traité frontalier avec Poutine en 2004, pour valider la confiscation des terres par la Russie. Beaucoup d’entre nous en gardons du ressentiment. Franchement, je déteste les Russes.»

Nous nous disons adieu d’une étreinte gênée.

Retour en Russie

Sur plus de 100km vers le nord-est, à travers la plaine, une route déserte longe l’Amour. Sans Liang à mes côtés, les passagers du car me dévisagent avec curiosité. On discute de l’étranger dans un mandarin qu’il ne devrait pas comprendre. Ses yeux sont bizarrement enfoncés, bien sûr, et quelque chose a étiré son nez vers l’avant. Quelqu’un prend furtivement une photo.

Un coucher de soleil éclatant marbre le ciel, puis la nuit tombe et les lumières de Fuyuan miroitent au-dessus de l’eau. À quelques kilomètres à l’est, l’Amour entame son long cours vers le nord et la côte pacifique de la Russie. Ce soir je suis heureux de trouver à Fuyuan un hôtel assez modeste pour éviter la police. Je me réveille dans une chambre tranquille à l’aurore. Fin octobre, l’Amour est déjà enserré par les glaces. Je parcours les rues aux cris des goélands. La masse des collines repousse la ville vers le fleuve. Ici et là, les rues sont touchées par la grâce de toits aux dômes et tourelles flottants.

Je monte des allées de brique vers un point de vue escarpé, où je m’engage dans une conversation hésitante avec un couple tranquille qui dirige une école maternelle non loin. De là, le fleuve Amour suit son cours jusqu’à la plus lointaine frontière chinoise, affirme le couple, où il rencontre l’affluent Oussouri. Mes interlocuteurs proposent soudain de m’y conduire. L’après-midi s’écoule ainsi dans le songe d’une Chine plus heureuse. Fuyuan relève la tête, disent-ils. Le chemin de fer dessert la ville depuis 10 ans, et elle dispose désormais d’un petit aéroport.

Nous atteignons le point où l’Oussouri marque la limite orientale de la Chine. Là, où le fleuve Amour l’avale dans ses eaux couleur de boue, se trouve une plateforme d’observation balayée par les vents. Sur la rive lointaine de l’Oussouri, on aperçoit un village russe et un mirador solitaire. Nous nous trouvons sur la même longitude que la Nouvelle-Guinée et l’Australie centrale, me confient les enseignants. Les habitants viennent souvent ici pour contempler l’aurore, le premier lever de soleil de leur monde.

La Chine s’estompe. Fuyuan s’efface dans le sillage de l’hydroptère qui descend le fleuve en direction de la Russie. Les passagers sont confinés sous le pont. La glace miroite sur la rive.

Alors que l’Amour gèle et s’enferme pour six mois, je sais que je dois rentrer chez moi à Londres. Je reviendrai au printemps pour terminer mon voyage vers le Pacifique.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!